芦田川の利用状況

芦田川流域では江戸時代から城下町への生活用水供給の水量確保のためのため池が整備されました。

近年では昭和56年の河口堰、平成10年には八田原ダムが整備されています。

近年では昭和56年の河口堰、平成10年には八田原ダムが整備されています。

利水事業の変遷

| 江戸時代 | 福山城主・水野勝成公により久松城の築造に並行し、城下町へ飲料水を供給する施設がつくられました。 | |

|---|---|---|

| 昭和35年3月 | 三川ダム(農業用ダム)完成 | 高度経済成長が続く中で、 福山市も人口の急激な増加や 産業の拡大などが見込まれて いました。 |

| 昭和48年3月 |

三川ダム嵩上げ工事完了 工業用水の確保や農業用水の余剰水の上水道への転用。 |

|

| 昭和56年6月 | 芦田川河口堰完成 福山臨海工業地帯への工業用水の供給。 |

|

| 平成10年3月 |

八田原ダム完成 都市用水(上水・工水)、河川維持用水の供給。 |

|

芦田川河口堰の利水機能

| 有効貯水量 | 4,960千㎥ |

|---|---|

| 開発量 | 1.968㎥/s |

八田原ダムの利水機能

| 有効貯水量 | 57,000千㎥ |

|---|---|

| 利水容量 | 23,000千㎥ |

| 開発量 | 1.968㎥/s |

| 工業用水(福山市) | 0.579㎥/s |

| 上水用水(福山市・府中市・神辺町) | 1.389㎥/s |

渇水の発生と八田原ダムの効果

芦田川では頻繁に渇水が発生しています。

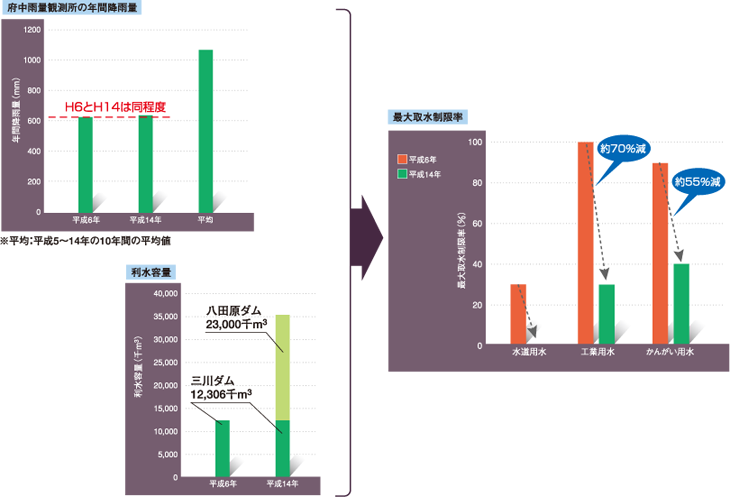

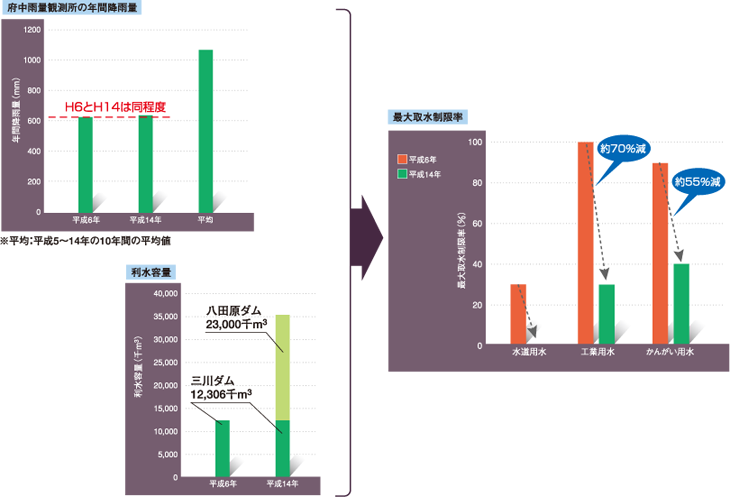

平成6年の渇水状況

-

被害状況

- 最大取水制限:農業用水90%、水道用水30%、工業用水100%

- 取水制限日数:300日

- 12時間断水が45日間

平成14年の渇水における八田原ダムの効果

平成14年の降水量は、平成6年の列島渇水と同程度でした。

八田原ダムの完成により、平成6年に比べ利水容量が2,300千㎥増量しており、水道用水の取水制限は回避、その他、工業用水、かんがい用水も取水制限率を大幅に縮小することができました。

>>ダム貯水状況

>>主な渇水被害~取水制限実施内容~

>>主な渇水被害~取水制限実施内容~

八田原ダムの完成により、平成6年に比べ利水容量が2,300千㎥増量しており、水道用水の取水制限は回避、その他、工業用水、かんがい用水も取水制限率を大幅に縮小することができました。

| 平成6年渇水調整期間: | 7月7日~翌年5月3日・300日間 |

|---|---|

| 平成14年渇水調整期間: | 11月25日~翌年3月8日・104日間 |