交通安全対策の取り組み

ヒヤリ地図

国土交通省では、誰もが安全で安心して利用できる国道を目指し、交通事故を抑止するための交通安全対策に取り組んでいます。

今後、更なる交通安全対策に役立てることを目的として、日頃から国道を利用されている地域の皆様から「ヒヤリ・ハット体験」についてアンケート調査を行いました。皆様からお寄せいただいた情報は、交通安全対策を進める際の参考とさせていただくとともに、地域の皆様の安全な道路の利用にもご活用いただけるように「ヒヤリ地図」としてとりまとめしました。

- ヒヤリ地図 福山地区版(PDF形式)

- ヒヤリ地図 三原・尾道地区版(PDF形式)

ヒヤリ地図ってなに?

地域の皆様からお伺いした「ヒヤリ・ハット体験」をもとに、事故の発生は少ないものの「体験」の多い地点や、その原因となる道路構造上の問題など、皆様にもご活用いただけるよう「ヒヤリ地図」としてとりまとめました。これらの情報は、今後の交通安全対策に役立てていきます。

是非この地図に記載されている「ヒヤリ・ハット箇所」をご確認下さい。 そして通行の際は、「ヒヤリ・ハット体験」を参考に十分ご注意下さい。

※ヒヤリ・ハット体験とは:交通事故には至らないものの、一歩間違えれば交通事故になる可能性が高かった体験のことです。

是非この地図に記載されている「ヒヤリ・ハット箇所」をご確認下さい。 そして通行の際は、「ヒヤリ・ハット体験」を参考に十分ご注意下さい。

※ヒヤリ・ハット体験とは:交通事故には至らないものの、一歩間違えれば交通事故になる可能性が高かった体験のことです。

ヒヤリ体験の多い箇所

福山地区

第1位(84件)

引野町4丁目交差点

引野町4丁目交差点

- 上り線に右折レーンがない

- 国道2号の中央線がくい違っている

- 右側車線から左側車線への無理な割り込みをする車両と接触しそうになる

- 対向車両と接触しそうになる

第2位(78件)

福山郵便局前交差点

福山郵便局前交差点

- 沿道からの右左折車が多い

- 渋滞がひどい

- 横断歩行者と接触の危険

- 前走車に追突しそうになる

第3位(74件)

府中分かれ交差点

府中分かれ交差点

- 交差点部が曲線+右折レーンが2車線のため見通しが悪い

- 右折時に対向車と接触しそうになる

- 右左折時に歩行者・自転車と接触しそうになる

- 急な車線変更をする車両と接触の危険

三原・尾道地区

第1位(28件)

尾道バイパス西口

尾道バイパス西口

- 旧道から来る車両が一時停止を無視して本線に進入

- 沿道からの大型車の出入りが多い

- 国道2号との合流時に接触しそうになる

第2位(21件)

長谷橋西詰交差点

長谷橋西詰交差点

- 沿道出入り車両が多い

- カーブ区間の交差点に信号がない

- 下り線に右折レーンがない(現在は右折レーンが設置されています)

- 交差道路から国道2号への侵入が困難(接触の危険)

- 国道2号から沿道への右折時に接触・追突の危険

第3位(17件)

尾道バイパス終点部

尾道バイパス終点部

- カーブが急

- 渋滞がひどい

- カーブや遮音壁で見通しが悪い

- 対向車に接触しそうになる

- 渋滞している車両に追突しそうになる

地区別ヒヤリ・ハット体験件数

ヒヤリ体験の地区別内訳をみると、福山地区が851件、三原・尾道地区が315件となっています。

| 地区 | ヒヤリ体験件数 |

|---|---|

| 福山地区 | 851件 |

| 三原・尾道地区 | 315件 |

| 箇所不明・その他地区 | 35件 |

| 合計 | 1,201件 |

ヒヤリ・ハット体験を参考に交通事故対策を進めていきます

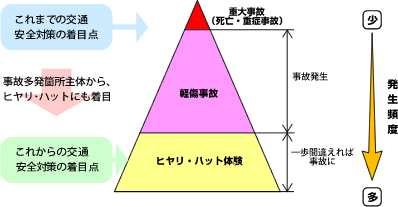

1件の重大事故発生の背景には、その何百倍ものヒヤリ・ハットが!

広島県内では、122件の死亡事故(平成20年実績)を含む重大事故が発生していますが、一般的に、重大事故の発生件数は交通事故全体の中では氷山の一角に過ぎず、その背景には、何十倍もの軽傷事故と、何百倍ものヒヤリ・ハット体験が発生しているといわれています。

事故多発箇所主体の対策から、ヒヤリ・ハット箇所にも着目した対策に!

これまでの交通安全対策は、死傷事故が多発している箇所(事故率が高い箇所)に着目した対策が主体でした。これらの対策の結果、死者数の減少などの事故削減効果が現れつつあります。しかしながら、道路利用者が危険を感じていても事故が発生していない箇所については、危険箇所として着目されていないという問題がありました。

重大事故を末然に防ぐには、日頃から不安全な状態や行為を認識し、ヒヤリ・ハットの段階で地道に対策を考え、実行していくことが重要です。そのため、今後の交通安全対策では、事故多発箇所及び対策に加えて、ヒヤリ・ハット箇所に着目した対策もあわせて進めていく予定です。

重大事故を末然に防ぐには、日頃から不安全な状態や行為を認識し、ヒヤリ・ハットの段階で地道に対策を考え、実行していくことが重要です。そのため、今後の交通安全対策では、事故多発箇所及び対策に加えて、ヒヤリ・ハット箇所に着目した対策もあわせて進めていく予定です。

ヒヤリ地図(マップ)の活用方法

- お出かけ前に、目的地までのルート上の「ヒヤリ・ハット箇所」の有無をご確認下さい。

- 「ヒヤリ・ハット箇所」を通行する際は、「ヒヤリ・ハット体験」を参考に十分注意して走行して下さい。

- 地域や職場、学校などで交通安全活動等を行う際、この「ヒヤリ地図」の情報を関係者の間で共有することにより、交通安全の向上に役立てて下さい。