| ミサゴ |

| Pandion haliaetus |

|

|

分 布

世界的に広く分布する。北海道・本州・四国・九州・伊豆諸島・佐渡・対馬などで繁殖することが確認されているほか、小笠原諸島・硫黄列島・隠岐・壱岐・種子島・琉球列島・大東諸島からも生息が記録されている。北日本では冬に少なく、南西諸島では夏に少ない。

|

|

|

|

| 分 類 |

●タカ目 タカ科 |

| 生息環境区分 |

●水辺の鳥 |

| 渡り区分区分 |

●留鳥 |

| 漢字名 |

●鶚、雎鳩 |

|

|

| 形 態 |

| 全長は雄が約54 ㎝、雌が約64 ㎝。翼を広げた大きさ155~175 ㎝。雌雄ほぼ同色。頭頂は白色で、後頭に短い冠羽がある。目から後首にかけて黒褐色の太い過眼線(かがんせん)がある。虹彩は黄色。上面はほぼ一様に黒褐色。下面は白く、黒褐色の胸帯があるが、胸帯が全くない個体もおり、個体差がある。雌の胸帯はより太く、濃い傾向がある。翼は細長くて尾は短い。 |

| 幼鳥は上面の雨覆(あまおおい)にバフ色の羽縁があり、次列風切(じれつかざきり)先端は尖る。翼角の黒褐色部が少ない。 |

| 日本産の猛禽類の中では、白っぽく見えるもののひとつである。 |

| 鳴き声:「ピョッ、ピョッ、ピョッ」と鳴く。 |

|

| 類似種 |

| 同じ科では、トビ、ハチクマが類似する。トビは全体的に茶褐色で翼下面の初列風切基部に白色班があり、尾の形は凹形またはばち形になることで区別できる。ハチクマは翼後縁に丸みがあり、尾も長く見えることで区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 海岸、大きな河川、湖などに生息している。 |

|

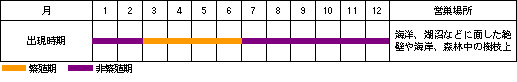

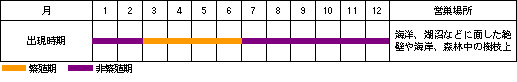

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:3~6月 |

| 産卵場所:海洋、湖沼などに面した絶壁や岸辺、水辺に近い森林中の樹枝上に営巣する。岩の上や岩棚、樹枝上に枯枝を積み重ね、内部に枯草、羽毛などを敷いた、皿状の巣を作る。 |

| 卵・幼鳥:卵数は2~3個。卵の大きさは約6.3×4.7 cm。地味灰白色。濃赤褐色の大小の斑紋と灰青色の小班とが散在する。抱卵日数は約35日、巣立ちまでの日数は約50日。 |

|

| 食 性 |

| 主に魚類を食べる。獲物を見つけると停空飛翔でねらいをつけ、翼をすぼめて急降下して鋭利な爪で捕らえる。付近の岩上や杭頂、木の枝などに運んで食べる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

大きな魚を捕らえた時にはなかなか引き上げることができず、鋭利な爪が魚に食い込んでいるので抜くこともできず、ついに海中に引きずり込まれ、溺死することさえあるといわれている。 |

| ○ |

養魚地に飛来してコイを捕らえ、被害を与えることもある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |