| イソシギ |

| Actitis hypoleucos |

|

|

分 布

広く欧州・アフリカの北部・アジアに分布繁殖し、日本でも北海道および本州・対馬とで繁殖することが知られている。北方のものは冬期に暖地へ移動する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●チドリ目 シギ科 |

| 生息環境区分 |

●水辺の鳥 |

| 渡り区分区分 |

●留鳥、一部は漂鳥 |

| 漢字名 |

●磯鷸 |

|

|

| 形 態 |

| 全長約20 ㎝、翼を広げた大きさ約29 ㎝。雄雌同色。成鳥では夏羽と冬羽に差異は少ない。成鳥は頭頂からの上面が暗縁褐色、各羽の軸斑は黒褐色で、淡色の羽縁とその内側には黒褐色の横帯がある。顔と胸は灰褐色で、喉と下胸からの体下面は白く、側胸に白色部が食い込んでいるのが特徴。眉斑は白っぽく、黒褐色の過眼線(かがんせん)と白色アイリングがある。嘴(くちばし)は長く細くしなやかで、色は黒く根元が淡色であり、脚は長く黄褐色を呈し、後ろ向きの足指は著しく短い。 |

| 冬羽は夏羽に比べ上面の羽縁が白っぽい。幼鳥は成鳥に似ているが、体の上面には淡色の細い羽縁とその内側に黒線がある。 |

| 飛翔時は白い翼帯が目立ち、翼を震わせて特徴的な飛び方をする。地上では尾を上下によく振る。 |

| 鳴き声:飛び立つときや飛翔中には「チーリーリーリー」とか「ツーチーチーチー」という非常に細い声で鳴く。繁殖期には、「ツーチリリー、ツーチリリー」と少し変化をつけた声で鳴く。 |

|

| 類似種 |

| 同じ科では、クサシギ、キアシシギなどが類似する。クサシギのほうが大きいこと,脇に食い込む白色部がないこと、上面の色も濃く暗色、飛んだときクサシギは腰が白くて翼には白線がないこと、羽ばたき方や鳴き方が異なることなどで区別できる。キアシシギは少し大きくて背の色が濃く、嘴がまっすぐであること、脇に食い込む白色部がないことなどで区別できる。 |

|

| 生息場所 |

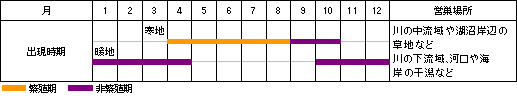

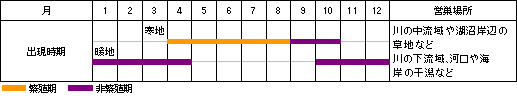

| 海岸、河口や干潟、河川の下流域などに生息する。繁殖期は河川の中流域の広い河原や内陸の湖岸に生息する。 |

|

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:4~8月 |

| 産卵場所:北海道、本州北部では平地、本州中部以西では低山地帯や平地の河原や湖畔の砂礫地、水辺の草地などに営巣する。低木や草の根元のくぼみに枯草、枯葉などを敷いた巣を雌雄共同で作る。 |

| 卵・雛:卵数は2~7個、通常4個。卵の大きさは約35×25.5 mmである。抱卵日数は21~23日、巣立ちまでの日数は25~30日である。 |

|

| 食 性 |

| 餌は動物性で、主に昆虫類を食べる。ユスリカの成虫などの陸上昆虫類、トビケラ幼虫などの水生昆虫を食べる。また、湿った砂地の中に潜んでいるアブ類の幼虫なども長い嘴で引き出して食べる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

繁殖中は外敵が近づいてもなかなか逃げず、巣を追い出された場合は、盛んに擬傷行動を行う。巣はシマヘビ、アオダイショウなどのヘビ類や、カラス、イタチ、ネコなどに襲われることがある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |