| オオヨシキリ |

| Acrocephalus arundinaceus |

|

|

分 布

ユーラシア大陸の温帯で広く繁殖し、日本には夏鳥として渡来し、北海道から九州までの全国で繁殖する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●スズメ目 ウグイス科 |

| 生息環境区分 |

●陸鳥 |

| 渡り区分区分 |

●夏鳥 |

| 漢字名 |

●大葦切、大葭切 |

|

|

| 形 態 |

| 全長約18 ㎝、翼を広げた大きさ約26 ㎝。大型のヨシキリ類でヨシキリ類の中では最大。雄雌同色で成鳥は頭部から背、尾にかけて灰褐色で、額から頭頂や翼、尾はやや暗色。顔面の淡黄色の細い眉斑が目立つ。喉からの体下面は白っぽいが、胸から脇にかけては淡褐色みを帯びる。胸に不明瞭な褐色の縦斑がある。嘴(くちばし)は長くて黒く、下嘴の根元は肉褐色。脚は肉色から鉛褐色まで変異がある。繁殖期の雄は終日さえずり、口の中の橙赤色がよく目立つ。 |

| 幼鳥は頭部からの上面が茶色みを帯び、眉斑や喉からの体下面は黄褐色で、胸には不明瞭な淡褐色の縦斑がある。 |

| 鳴き声:繁殖期はヨシの穂先や低木の枝先に止まって「ギョギョシ、ギョギョシ、ケスケスケス」などと、やかましく囀る。夜間も鳴くことがある。 |

|

| 類似種 |

| コヨシキリなどが類似する。コヨシキリはオオヨシキリよりも小型で、眉斑の上に黒い線があることで区別できる。また、さえずりは細くてリズミカル。オオヨシキリに比べて乾燥した草原などに生息することが多い。 |

|

| 生息場所 |

| 主に河川や湖沼の水辺、休耕田などのアシ、ヨシの草原に生息する。特に水中からヨシが生えているような所を好む。 |

|

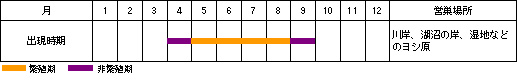

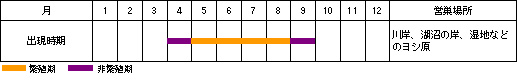

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:5~8月 |

| 産卵場所:生息地とほぼ同じ場所に営巣する。巣はヨシ原などの中央部よりは、水際や水路、道路などに近い場所に作られることが多い。巣は密生した数本の茎の間にとりつける。地上からの高さは約1 mである。枯草、細茎、穂、糸くずなどで、しっかりした深い巣を作り、内部に細根、細茎、穂などを敷き詰める。 |

| 卵・雛:卵数は4~5個。大きさは16~22 mmである。抱卵日数は12~14日で巣立ちまでの日数は約14日である。 |

|

| 食 性 |

| ガ類やチョウ類、ハナアブ、バッタ、甲虫、トンボなどの昆虫類、クモ、カタツムリ、アマガエルなどの小動物を食べる。ヨシ原で茎から茎へと移動しながら昆虫を捕らえる。空中へ飛び出し、昆虫をフライングキャッチすることもある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

6月頃に産卵するオオヨシキリは、カッコウの托卵の対象とされることがある。 |

| ○ |

なわばり性が非常に高く、雄は渡りの初期に、周囲を見渡せる場所で1日中囀り、争いながらなわばりを確定していく。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |