| スナヤツメ |

| Lethenteron reissneri |

|

|

分 布

北海道、本州、四国と、鹿児島県、宮城県を除く九州に分布する。国外では、沿海州、中国北部、朝鮮半島に分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科 |

| 地方名 |

●ヤツメ(近畿地方、四国)、スナクグリ(北陸)、メクラ(関東、新潟、九州)、

スナハマリ、

カゲース(広島県) |

|

|

| 形 態 |

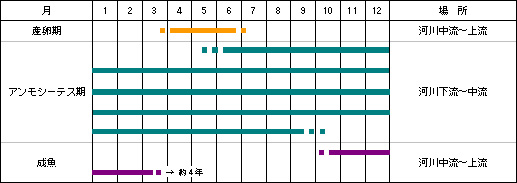

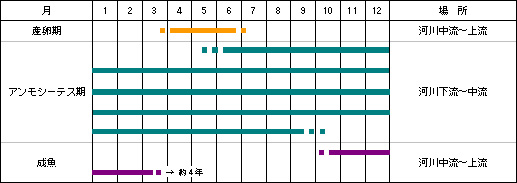

| 全長13〜16 cm。幼生はアンモシーテス幼生と呼ばれ、吸盤がなく、眼は皮膚の下に隠れる。アンモシーテス幼生の期間を約3年過ごしたのち、全長14〜19 cmで変態する。変態後はいっさい食物をとらない。成体の口は吸盤状で内側に3対の歯がある。眼も体に現れる。消化管は退化して用をなさない。変態後、全長は13〜16 cmに収縮する。 |

| 幼生、成体ともに頭部に7対の鰓穴がある。 |

|

| 類似種 |

| 太田川には同じ科の魚類は生息していないと思われる。類似種にはカワヤツメ、シベリアヤツメなどがいる。 |

|

| 生息場所 |

| 幼生・成体ともに、水の澄んだ流れの緩やかな浅い細流に生息する。増水の影響を受けない場所で、湧水のある、砂泥底のところを好む。 |

| 昼間は泥底の比較的浅い場所にひそみ、夜間には活発に泳ぎ回る。降海せず一生を淡水で過ごす。 |

| 太田川では昭和30年代まで本流で多く見られたという。現在では支流の一部に生息する。 |

|

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:4〜6月 |

| 産卵場所:生息場所から上流の小川に入り、砂礫底に数尾群がってくぼみを作り、卵を産みつける。 |

| 卵・仔魚:卵は不透明な淡灰色で直径約1 mm。水温19℃、約10日で孵化する。 |

|

| 食 性 |

| アンモシーテス幼生は、底泥上、底泥中の有機物やケイソウ類をろ過して食べる。

主に水生昆虫を食べる。 |

| 成体は食物をいっさいとらない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

かんの虫の薬として、マゴタロウ(孫太郎)虫(ヘビトンボ幼生)の代用 となる。 |

| ○ |

生息環境が河川工事や河床の平坦化の影響で、減少している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |