| ギンブナ |

| Carassius auratus langsdorfii |

|

|

分 布

北海道、本州、四国、九州、琉球列島に分布する。国外では、朝鮮半島、中国大陸に広く分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●コイ目 コイ科 コイ亜科 |

| 地方名 |

●ヒラブナ、マブナ(日本各地)、ヒワラ(琵琶湖) |

|

|

| 形 態 |

| 全長約25 cm。体色はオリーブ色で、青みを帯びた銀色の光沢がある。背側は褐色、腹側は銀白色を帯びる。背びれ、尻びれの前縁には棘(きょく)があり、その後縁に鋸歯(きょし)がある。 |

| 体の幅は厚い。胸びれは丸くて短い。 |

| 体高が尻びれ起点より、急にすぼまるように小さくなるのが特徴。 |

|

| 類似種 |

| 同じ属でゲンゴロウブナ、オオキンブナなどがいる。フナ属魚類は第1鰓弓(さいきゅう)の鰓耙数(さいはすう)で分類することが多い。ギンブナの第1鰓弓の鰓耙数は41〜57、ゲンゴロウブナは92〜128、オオキンブナは36〜45である。フナ属魚類の各型は形態的に互いに類似し、日本産魚類の中で分類するのがもっとも困難なグループであり、研究者によっても見解が異なる。 |

|

| 生息場所 |

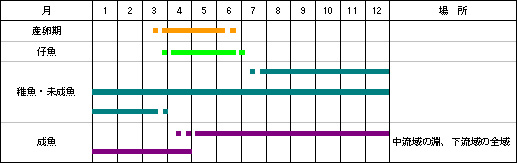

| 河川の中流域から下流域、汽水域、湖沼などに広く生息する。緩流域を好み、水田や水路にも生息することがある。泥底を好み、冬も他の季節と変わりなく活動する。 |

|

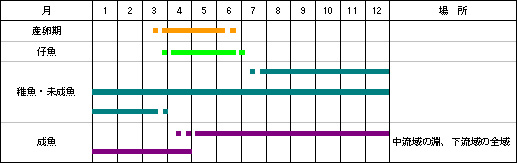

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:4〜6月 |

| 産卵場所:岸辺の水草や枯れ草などに産みつける。 |

| 卵・仔魚:卵は球形で、直径約1.4 mm。 |

|

| 食 性 |

| 雑食性で主に底生動物や藻類を食べるが、動物プランクトンなども食べることがある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

ギンブナは地方によって雄の数が極端に少ないところがあることが知られている。そのような地方では、単為生殖を行うことが多い。広島県での雄雌の比は、雄1に対し、雌9である。 |

| ○ |

ウグイ、ドジョウ、コイなど、他の魚類の精子で受精しても、卵は正常に発生する。孵化した仔魚は、雌親そっくりのギンブナとなり、精子の影響は全く受けない。これは、他の魚類の精子を、卵を発生させる刺激剤としているにすぎないからである。 |

| ○ |

煮付け、甘露煮などで食される。刺身にすることもある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |