| アブラボテ |

| Tanakia limbata |

|

|

分 布

岐阜県以西、京都府由良川水系以西の本州、四国の瀬戸内海側、九州北部に分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●コイ目 コイ科 タナゴ亜科 |

| 地方名 |

●ボテ(関西:混称)、クソベンチョコ(福岡)、ニガッチョ(広島) |

|

|

| 形 態 |

| 全長4〜7 cm。体高は比較的高く、側扁する。体色は、黄褐色ないし紫褐色で、比較的暗く、腹部は白い。1対の口ひげをもつ。 |

| 産卵期の雄は、体側が暗黄褐色を帯び、油のような色になる。雌の産卵管は黒色で、比較的短く、尻びれ後端の先端に達する程度である。 |

|

| 類似種 |

| 同じ属に、ヤリタナゴ、ミヤコタナゴがいる。 |

| アブラボテの体色は他の2種と比べて全体的に暗色であること、体高が高いことで区別できる。また、ミヤコタナゴは側線が不完全であることと分布が関東地方に限定されていることから区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 平野部の細流あるいは、河川中・下流域の流れの緩やかな岸辺などに生息する。太田川では下流の一部と中流に点在して生息し、生息数は非常に少なくなった。 |

|

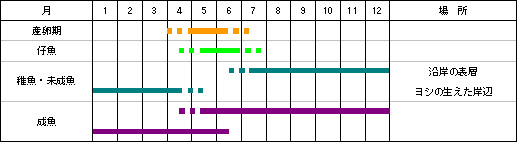

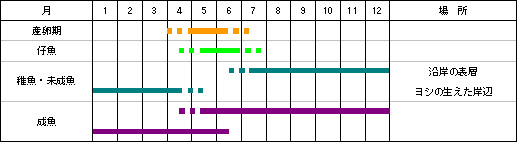

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:4〜6月 |

| 産卵場所:細流、河川中・下流域の緩流域。マツカサガイ、カタハガイなどの生きた淡水貝類のエラの中に産卵する。 |

| 産卵行動:雄は貝類に雌を誘い、雌が産卵した後、放精する。 |

| 卵・仔魚:卵は紡錘形で2.3〜4.5×1.2〜2 mm。受精後約3日で孵化し、およそ40日で貝から出る。雄は雌が産みつけた卵、つまり貝を保護する。 |

|

| 食 性 |

| 動物食の多い雑食性で、主にユスリカの幼虫など小型の底生動物を食べる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

食用にされることもあるが、あまり美味ではない。タナゴ類は少し苦みがあることから「ニガブナ」と呼ばれる。 |

| ○ |

生きた二枚貝のエラの中に産卵するため、二枚貝がいなくなると繁殖できなくなる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |