| ムギツク |

| Pungtungia herzi |

|

|

分 布

福井県・滋賀県・三重県以西の本州、香川県、徳島県九州北部に分布する。ただし琵琶湖内と流入河川ではまれ。国外では、鴨緑江以南の朝鮮半島のほぼ全域に分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●コイ目 コイ科 カマツカ亜科 |

| 地方名 |

●イシコッキ、クチボソ、トグチ(関西)、ムギツツキ、イシネブリ、ムギツコウ(広島県) |

|

|

| 形 態 |

| 全長約15 cm。体は細長くやや側扁する。頭頂部は縦扁(じゅうへん)し、口は吻端(ふんたん)にあって尖る。1対の口ひげをもつ。体の背部は暗褐色で、腹部は灰白色。眼の後から尾びれにかけて、太く黒い帯状の縦帯がある。大きくなるとずんぐりとして全体に褐色が強くなる。稚魚は地味な魚の多い淡水魚の中で、背びれ、尾びれが黄色を帯び美しい。 |

|

| 類似種 |

| 類似種はカマツカ、タモロコ、ホンモロコなどがある。本種は太く黒い帯状の縦帯があるので容易に区別できる。 |

|

| 生息場所 |

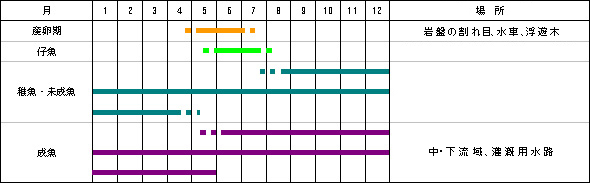

| 川の中・下流域やこれに連絡する灌漑用水路に生息する。流れの緩やかな淵や淀みに多く、岩や沈水植物帯の隙間にひそんでいる。 |

| 仔魚は群をなして水面近くを動くが、成魚になると半底生生活になる。 |

|

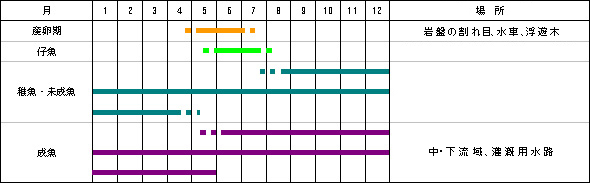

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:5〜6月 |

| 産卵場所:大きな石の下面、岩盤の割れ目、水草、水面の浮遊木等に産卵する。水深0.5〜1 mのところ。オニヤラミ、ドンコなど、卵を守る肉食魚に託卵するとされるが、太田川では積み石や川舟の下面にびっしりと産み付けられることから託卵でない場合も多いと思われる。 |

| 産卵行動:1尾の雌と数尾の雄によって行われるとされるが、太田川では積み石や川舟の下面にびっしりと産み付けることから託卵でない場合が多いと思われる。 |

| 卵・仔魚:水温22〜25℃で4〜5日で孵化し、仔魚は約1週間で卵黄を吸収する。 |

|

| 食 性 |

| 動物にかたよった雑食性で、トビゲラやユスリカ幼虫などの水生昆虫を、石をつつきながら巣のままで食べる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

塩焼き、付け焼きにすると、肉が案外多くて美味。九州では珍重される。水中で咽頭歯をこすり合わせて、音を出すことがある。 |

| ○ |

幼魚は上品な綺麗さがあり、暑中見舞いはがきの絵柄になったことがある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |