| カマツカ |

| Pseudogobio esocinus esocinus |

|

|

分 布

岩手県・山形県以南の本州、四国、九州、壱岐島に分布する。国外では、朝鮮半島、中国北部に広く分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●コイ目 コイ科 カマツカ科 |

| 地方名 |

●スナホリ・スナムグリ(日本各地)、ダンギホ(北陸地方、関西)、カワス(北陸地方、関西、九州)、

スナスリ、ウジョウ、カワギス(広島県) |

|

|

| 形 態 |

| 全長約20 cm。背側は青みを帯びた淡黄褐色。腹面は白色で、側線に沿って暗褐色斑が10個ほど並ぶ。体は細長く、前部が縦扁(じゅうへん)しており、後部が側扁する。吻(ふん)は長くとがる。眼は高い位置にある。口は下向きで、伸長させることができる。1対の口ひげをもつ。 |

| 唇に多数の乳頭状突起が発達する。 |

|

| 類似種 |

| 同じ属にツチフキ、ゼゼラがいる。ツチフキは太田川には生息していないようである。ゼゼラは吻が丸く、口は馬蹄形で口ひげがないことで区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 河川の中・下流域や湖の沿岸、およびこれらに連絡する灌漑用水路に生息する。主に瀬に多く、砂底や砂礫底のところに多い。驚くと砂にもぐり、眼だけ出して身を潜める。行動範囲は狭く、1~2 ㎝ずつ移動しながら摂餌する。冬は砂底にもぐることが多い。 |

| 太田川ではカマツカはニゴイやズナガニゴイなど近年生息数が増えている魚のひとつ。その共通点は砂底の餌を食べる魚である。太田川流域の地方名は「ダンギ」。 |

|

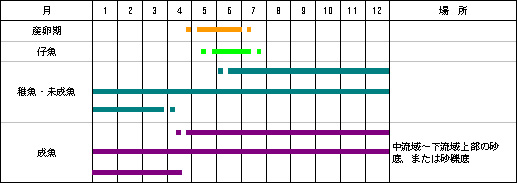

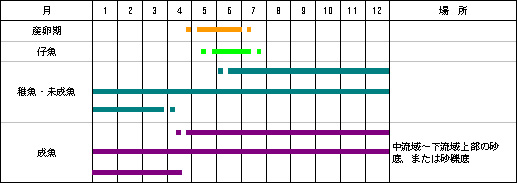

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:5~6月 |

| 産卵場所:川の浅くて、流れの緩やかなところ。卵は砂礫底にばらまかれる。 |

| 産卵行動:夕方から夜にかけて行われる。 |

| 卵・仔魚:直径1~1.5 ㎜、淡桃色の沈性粘着卵。21℃の水温では約6日で孵化する。 |

|

| 食 性 |

| 主に底生動物を食べる雑食性で、幼魚は藻類も食べる。胸びれで砂を押しのけ、吻を突出させて餌を砂とともに吸い込み、鰓穴(さいけつ)から砂を出す。鰓には味を感じる味蕾(みらい)が存在する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

肉量が多く、肉質もよい。味が淡泊なので、塩焼きか素焼きを酢醤油につけて食べる。古くはなますにして食べたようである。 |

| ○ |

底生性でよく食べるので、水槽で飼うと、他の魚の食べ残しを掃除してくれる。砂に潜る、掃除するなど観賞用には興味のつきない魚である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |