| ズナガニゴイ |

| Hemibarbus longirostris |

|

|

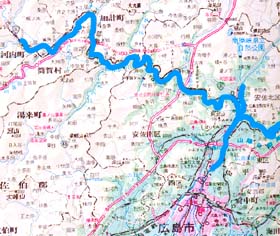

分 布

西日本の本州の河川にやや不連続的に分布する。国外では、朝鮮半島、中国の遼河での生息が確認されている。

|

|

|

|

| 分 類 |

●コイ目 コイ科 ニゴイ亜科 |

| 地方名 |

●ウキガモ(関西、山陽地方)、フイソウ、スナホリ(広島) |

|

|

| 形 態 |

| 全長20 cm。体色は淡黄色で、褐色の斑紋が背面と体側に存在し、さらに小褐色点が散在する。また、背びれと尾びれには、褐色の小班点が散在する。側線は完全。頭と吻(ふん)は長く、唇は下方に伸縮しない。 |

|

| 類似種 |

| コウライニゴイ、カマツカが類似する。 |

| コウライニゴイは、吻がやや短いこと、体側、背びれ、尾びれに褐色の斑紋がないことで区別できる。 |

| カマツカは、唇が下方に伸縮することで区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 河川の上・中流域の流れが緩やかな、砂底、砂礫底部に生息し、半底生生活を送る。日中、水面近くまで浮き上がることがある。時々砂に潜る。 |

| 太田川では近年生息数が増えている魚。聞き取り調査によると、昭和30年代以前は生息していなかったという。 |

|

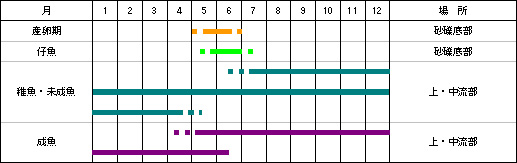

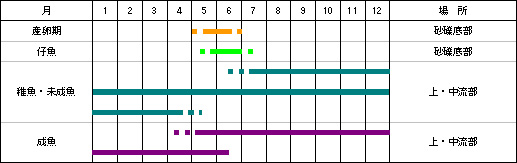

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:5〜6月 |

| 産卵場所:河川の砂礫底に卵を産み付ける。 |

| 産卵行動:数回にわたって産卵すると言われている。 |

| 卵・仔魚:卵は沈性粘着卵で最大径約2.5 mm、受精後6〜7日で孵化する。 |

|

| 食 性 |

| 止水性のカゲロウを中心とする水生昆虫を主に食べる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

地方名のウキガモは、「浮きカマツカ」の意味で、本種がよく水面に浮かび上がることがあるためこの名前が付いた。 |

| ○ |

琵琶湖産のアユに混入し、移入されることがある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |