| トウヨシノボリ |

| Rhinogobius sp.OP |

|

|

分 布

琉球列島を除く全国に分布する。現在では、琵琶湖産のアユなどに混入して、各地の河川に移入されている。

|

|

|

|

| 分 類 |

●スズキ目 ハゼ科 |

| 地方名 |

●ゴリ(日本各地)、ゴリンチャ(宍道湖周辺)、ゴリンチョ(広島) |

|

|

| 形 態 |

| 全長約7 cm。体側には、6〜7個の暗色の横斑が相互につながって並ぶ。尾びれ基部の背側には橙色の斑紋がある。雄と、雌、幼魚では、体色や斑紋に差がある。 |

| トウヨシノボリは個体差や地域差が著しく大きいとされており、模式的な形態の特徴はとらえにくい。 |

|

| 類似種 |

| 同じ属にシマヨシノボリ、オオヨシノボリ、カワヨシノボリなどがいる。 |

| トウヨシノボリは、尾びれ基部の背側に橙色の斑紋があることで他と区別できるが、個体によっては斑紋がない場合もある。 |

|

| 生息場所 |

| 河川の中・下流域および湖沼とその流入河川に生息する。 |

| 前述の色斑などの形態と同様に生態面においても、地域や環境により様々な相違が認められている。また、他のヨシノボリ属の魚類との相互作用によっても棲み分けが認められる。 |

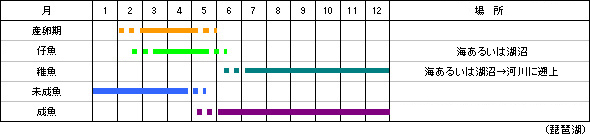

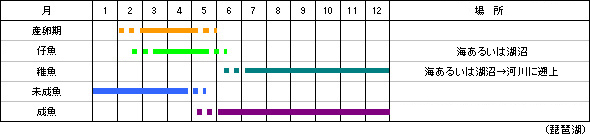

| なお、孵化した仔魚は海あるいは湖沼へ流下し、2〜3ヵ月間をそこで暮らす。 |

| 太田川のトウヨシノボリは琵琶湖からの移入種。 |

|

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:2〜5月 |

| 産卵場所:河川中・下流域の平瀬、あるいは湖沼。 |

| 産卵行動:雄は砂礫底にある石の下に産卵室をつくり、雌は石の裏面に卵を産みつけ、受精が行われる。雄は卵が孵化するまで卵を保護する。 |

| 卵・仔魚:卵は長円形で長径1.8〜3 mm、短径0.6〜0.9 mm。受精後3〜4日で孵化する。仔魚は孵化とともに海あるいは湖沼へ流下する。 |

|

| 食 性 |

| 成魚は雑食性で、主にカゲロウやトビケラなどの水生昆虫を食べる。 |

| 海あるいは湖沼に流下した仔魚は、浮遊動物を食べる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

日本産ヨシノボリ属魚類のなかでは、本種は最も変異に富んでいる。今後の研究により、将来はいくつかの型あるいは種に分割される可能性も考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |