| カワヨシノボリ |

| Rhinogobius flumineus |

|

|

分 布

日本固有種で、静岡県、富山県以南の本州、四国、九州北部に分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●スズキ目 ハゼ科 |

| 地方名 |

●ゴリ(日本各地)、ゴリンチョ(広島県) |

|

|

| 形 態 |

| 全長約6 cm。体側中央には7〜10個の暗色の縦斑が1列に並ぶが不明瞭なことが多い。胸びれ基底には明色域があり、その中に三日月条の斑紋がある。頬には黒色の小班点が散在する。 |

| 産卵期の雄は尻びれが赤みを帯び、体は全体的に黒みを増す。雌は腹部が黄色になり、斑紋が明瞭になる。 |

|

| 類似種 |

| 同じ属にシマヨシノボリ、オオヨシノボリ、トウヨシノボリなどがいる。カワヨシノボリは、胸びれ軟条数が15〜18条で、他のヨシノボリより少ないことで区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 川の中・上流域を中心に生息し、流れの緩やかな、淵の周囲から平瀬にかけて生息する。本種は、他のヨシノボリ類とは異なり、海へは下らず、河川内で一生を送る。 |

| 太田川中流域のヨシノボリの仲間では、最も小型で最も多く見られる。 |

|

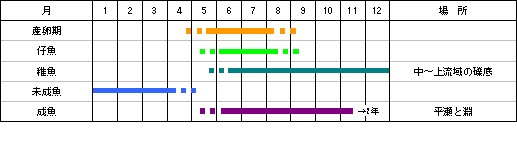

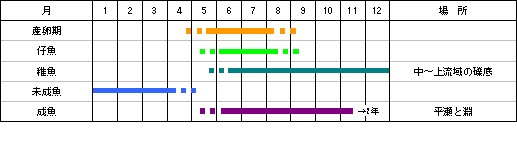

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:5〜8月 |

| 産卵場所: 生息場所と同様。 |

| 産卵行動:雄は砂礫に埋まった岩の下に産卵室を作り、雌を呼び入れて、上面に雌が1層の卵を産着させる。産卵後も雄は巣にとどまって、孵化するまで卵を守る。 |

| 卵・仔魚:卵は長円形で大きく、長径は6〜6.5 mm、短径は約2 mm。約1ヵ月で孵化する。仔魚は全長約7.5 mm。 |

|

| 食 性 |

| 雑食性で、付着藻類やユスリカやコカゲロウを主体とした小型の水生昆虫を食べる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

ヨシノボリ類の中では最も美味とされ、小型のものは唐揚げ、卵とじ、みそ汁などに、大型のものは飴だきや佃煮にされる。 |

| ○ |

動きが比較的遅いので、手網等で簡単に捕獲できる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |