| ネコヤナギ |

| Salix gracilistyla |

|

|

分 布

国内では、北海道・本州・四国・九州、国外では、朝鮮半島・中国大陸(東北)・シベリア(ウスリー地方)に分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●被子植物 双子葉植物 離弁花類 ヤナギ科 |

| 生活形 |

●落葉低木 |

|

|

| 生 態 |

| 河岸で少し増水すると水につかるようなゾーンに群生する。砂地には少なく、岩のゴロゴロしたような地形に多い。しばしば、カワラハンノキと混生する。 |

|

| 形 態 |

| 枝は密生し、高さ50 cm〜3 m、湾曲して斜めに立ち上がる。小枝は初め灰色の毛があるが、後に無毛となる。葉は互生し、長い楕円形で、長さ7〜13 cm、幅1.5〜3 cm、先端は鋭く尖り、縁には細かい鋸歯(きょし)がある。葉は初め両面に毛があるが、後に表面は無毛となる。葉の裏面は灰白色。 |

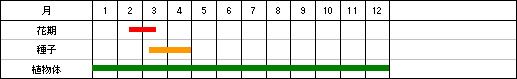

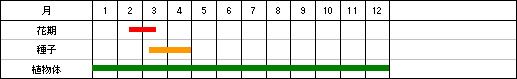

| 花期は、広島県のヤナギ属ではもっとも早く、2月下旬〜3月中旬、雌雄異株。花穂は長い楕円形で、密に花をつけ、長さ3〜5 cm、径1〜1.5 cm、雌花の穂は雄花の穂より細い。雄花は花びらやがくはなく、雄しべと葉の変形した苞(ほう)からなる。苞は上半部は黒色、中部は帯紅色、下部は淡黄緑色、鋭く尖り、両面に毛を密生し、長さ約3 mm。雄しべは2本で、上部まで融合し、あたかも1本のように見える。雄しべの基部に黄色で線形の腺体(蜜を分泌する)が1個ある。雌花の苞と腺体は雄花と同様で、子房は卵形で毛を密生し、子房の上部の花柱は細く、長さ2.5〜3 mm。これが本種の特徴で、学名のgracilistylaは「細い花柱のある」という意味である。花柱の先端の柱頭は短く、浅く2裂する。果実は4月には熟し、縦に裂開して、白い毛のある種子を散布する。 |

|

| 類似種 |

| 太田川に自生するヤナギ属で低木性のものはネコヤナギしかないが、アカメヤナギやオオタチヤナギの幼木とまぎらわしい場合がある。ネコヤナギの葉は若い時には両面に、成熟しても裏面に毛が密生しているので区別できる。また、葉がない場合では、ネコヤナギの枝はきわめて強剛で引きちぎれない。また、花芽の冬芽は大きい。 |

|

| 生育場所(太田川での分布) |

| ほとんど全域に分布する。山間部でも最上流部まで分布している。 |

|

| 生活サイクル |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

護岸樹、庭木、花材などに利用される。また、樹皮は薬用となる。 |

| ○ |

コムラサキ、ヒオドシチョウの食草の1つである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |