| ムクノキ |

| Aphananthe aspera |

|

|

分 布

国内では、本州(関東地方より西)・四国・九州・琉球列島(少ない)、

国外では、台湾・朝鮮半島・中国大陸(中部から南)に分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●被子植物 双子葉植物 離弁花類 ニレ科 |

| 生活形 |

●落葉高木 |

|

|

| 生 態 |

| 河畔林の要素としてエノキやネムノキとともに太田川流域に広く見られるが、温暖な地域を好むので、加計より上流では見られない。太田川流域の社叢には大木があり、広島市天然記念物「宮野八幡神社の大エノキ」(安佐北区安佐町宮野)の横にもムクノキの巨樹があり、広島県天然記念物「新庄の宮の社叢」(西区大宮)にも巨樹がある。 |

|

| 形 態 |

| 大きくなると幹の直径1 m以上、樹高30 mにも達するが、太田川で河畔林にあるものは、幹の直径20〜30 cm、樹高5〜10 mと比較的小さいものが多い。樹皮は灰淡褐色、縦に小さい皮目の列が並び、そこから樹皮が縦に割れて、薄片となって脱落する。葉は互生、卵形で、長さ6〜9 cm、鋭く尖り、縁には鋭い鋸歯(きょし)がある。葉脈は6〜8対、先端は鋸歯に達する。葉は洋紙質で、表面は緑色、がさがさしている。両面ともにねた毛がある。 |

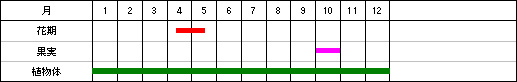

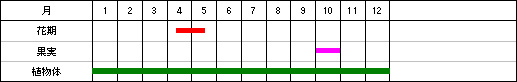

| 花は5月上旬、雌雄同株だが雄花と雌花は別で、新しく出た枝の基部につく。雄花の花被片(かひへん:花びらとがくの区別がない場合の名称)は5枚、長さ約2 mm、細かい毛があり、雄しべは5本。雌花の花被片は5枚、長さ2〜3 mm、細かい毛があり、花柱は大きく2つに分かれる。果実は同じ年の秋に熟し、黒紫色、球形、径10〜12 mm、美味である。 |

|

| 類似種 |

| エノキは樹皮がはがれない、葉脈は縁で曲がり、鋸歯の先に達しない、果実は橙黄色に熟するなどの点で区別できる。ケヤキの葉の鋸歯は大きく、果実は乾果で、ムクノキやエノキのような液果ではない。 |

|

| 生育場所(太田川での分布) |

| 加計より下流に分布し、デルタでも巨樹が社叢に残存している。 |

|

| 生活サイクル |

|

|

ムクノキ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

ムクノキの材は優れているので、器具・建築・船舶・薪炭などに用いられる。

葉は乾燥して、サンドペーパーのように骨・角・べっ甲細工などを磨くのに用いられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |