| シモツケ |

| Spiraea japonica |

|

|

分 布

国内では、本州・四国・九州、国外では、朝鮮半島・中国大陸(北・西・中・東北部)に分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●被子植物 双子葉植物 離弁花類 バラ科 |

| 生活形 |

●落葉低木 レッドデータブック ●広島県指定:準絶滅危惧(NT) |

|

|

| 生 態 |

| 河川の岩場で、増水すると水につかるような環境に生育する。 |

|

| 形 態 |

| 根は岩の割れ目にしっかりとはり、洪水にも耐えられる。幹は直径約1 cmで、多数直立、あるいはやや斜めに出る。葉は互生し、細長い卵形で、長さ2〜4 cm、先端はとがり、基部はくさび形。縁にはふぞろいな鋸歯(きょし)がある。 |

| 花は6月頃、枝の先に集まってつき、花の集まりの直径は3〜5 cm。がく片は5枚、三角形、長さ約1 mm、短い毛がある。花びらは5枚、紅色から淡紅色、長さ2〜3 mm、平に開く。雄しべは多数、雌しべは5本に分かれ、融合していない。これは原始的な特徴である。果実は袋果(たいか:分離した雌しべからなる果実)で、5個、縦に割れて種子を出す。 |

|

| 類似種 |

| ユキヤナギは同じ属で、しかも同じ場所に一緒に生えていることもあるが、ユキヤナギの花は枝上に並んで咲き、白色である。花がないと両者は似ているが、シモツケの枝はユキヤナギのようにしなだれずに直立している。シモツケの葉脈は表面が凹んで目立つ。 |

| シモツケは変異の大きい種で、生態的にも蛇紋岩・石灰岩・安山岩など多様な環境に生育している。また、花が美しいので園芸用に栽培され、変化に富んでいる。広島県内では、太田川の河辺岩上に生育する型と、比婆山・吾妻山など中国山地の高所の岩上に生える型がある。両者が同一種か、あるいは変種のランクで区別すべきかどうか、今後の研究課題である。 |

|

| 生育場所(太田川での分布) |

| 種の保護のために公表しない。花が美しく、山草栽培で珍重されるので、絶滅の危険性が高い。 |

|

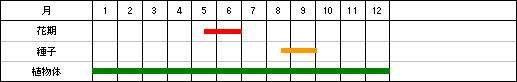

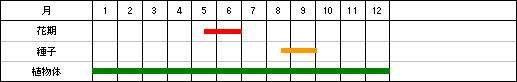

| 生活サイクル |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

シモツケは「下野の国で最初に見つけられた意味」であるといわれている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |