| ユキヤナギ |

| Spiraea thunbergii |

|

|

分 布

国内では、本州((関東地方より西)・九州、国外では、中国(中・西部)に分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●被子植物 双子葉植物 離弁花類 バラ科 |

| 生活形 |

●落葉低木 レッドデータブック ●広島県及び広島市指定:準絶滅危惧 |

|

|

| 生 態 |

| 河岸で少し増水すると水につかるような岩上に生育し、根は岩の割れ目にしっかりと張り、洪水でも流されない。キシツツジと同じくらいの水位のゾーンに生育している。高知県の四万十川や徳島県の那賀川では、同じような環境に同属のトサシモツケが生育している。 |

|

| 形 態 |

| 幹は直径約1 cmで、群がって生え、高さ1〜1.5 m、若枝は弓状に曲がる。葉は互生し、狭いメスの刃のような形で、長さ2〜4.5 cm、幅7〜10 mm、先端は尖り、基部はくさび形、縁には鋭い鋸歯(きょし)がある。 |

| 花期は、太田川の自生地では4月下旬、前年に出た枝の葉の付け根に花をつける。花の数は2〜7個、がくは5枚で、無毛、花びらは5枚、白色、倒卵形、長さ4〜5 mm。雄しべは20本、花糸の基部に10個の腺がある。雌しべは5本、バラ科の中では原始的な群で、雌しべは融合していない。果実は袋果(たいか:分離した雌しべの果実)で5つに分かれ、長さ約3 mm、毛はない。 |

|

| 類似種 |

| シモツケを参照。 |

|

| 生育場所(太田川での分布) |

| 可部より上流、滝山川まで分布しているが、三段峡や太田川本流の上流部では確認されていない。また、三篠川でも見つかっていない。戦前に、広島市東区不動院の前にも自生があったというが、現在は見られない。 |

| 平成9年度の「河川水辺の国勢調査」で、広島市西区楠木町の新幹線鉄橋付近の石垣間で見つかったが、これが上流から自生種が流れ着いたものか、付近の公園などの植栽からの逸出かは分からない。 |

|

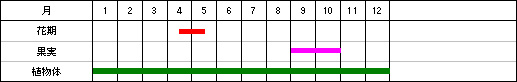

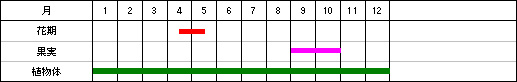

| 生活サイクル |

|

|

ユキヤナギの群落 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

ユキヤナギは花が美しく、栽培が容易であるので、家の庭や公園によく植栽され、近年は高速道路の法面などにも多用されている。 |

| ○ |

中国名は噴雪花で、さすがに中国人はうまく名付けている。 |

| ○ |

北村四郎博士は、日本の河川に自生しているのは栽培からの逸出で、本来の自生ではないであろうといっているが、広島県の太田川や二河峡の自生地は、自然度が高く、ユキヤナギの本来の自生であろうと思われる。大切に保護したいものである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |