| ハマサジ |

| Limonium tetragonum |

|

|

分 布

国内では、本州(宮城県より南)・四国・九州・琉球列島、国外では、朝鮮半島に分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●被子植物 双子葉植物 合弁花類 イソマツ科 |

| 生活形 |

●2年草 レッドデータブック ●広島県指定:準絶滅危惧、広島市指定:軽度懸念 |

|

|

| 生 態 |

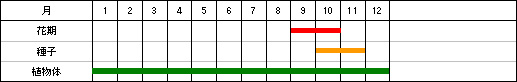

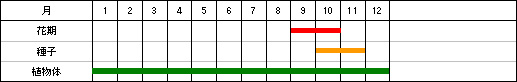

| 河口部で海水が侵入する汽水域の泥土上に生育する。1日に1回は満潮時に海水に浸る環境に群生する。太田川放水路では、フクド、ハママツナなどと群落を形成している代表的な塩生植物。2年草で、1年目はさじ形の葉が根元に集まった状態で過ごし、2年目の秋に開花して、その株は枯死する。 |

|

| 形 態 |

| 根はごぼう状で太く、葉は根元に集まってつき、長い楕円状のさじ形、長さ6〜10 cm、厚ぼったく、毛はない。 |

| 花は9〜11月、花茎は直立し、根元から多くの枝を分け、高さ20〜50 cm。がくは筒状で、乾いた膜質、5本の肋(ろく)があり、上部は淡紅色を帯び、長さ5〜6 mm。花は合弁花で花冠を形成し、5つに深く裂け、上部は黄色。果実は紡錘形で、長さ約2.5 mm。 |

|

| 類似種 |

| 太田川では他に似たものがなく、容易に識別できる。ドライフラワーに用いられるスターチスは、ハマサジに近縁で、よく似ている。 |

|

| 生育場所(太田川での分布) |

| 太田川放水路の山手橋と己斐橋の中間付近から新己斐橋の少し下流までの、比較的狭い範囲に分布している。以前は、山手橋の所まであったが、河川敷の整備などで消滅した。太田川河川事務所では塩生植物群落の保護につとめており、説明版の設置や、西飛行場への緊急道路の工事にあたっても移植などの対策が講じられた。デルタの他の河川にはハマサジなどの群落はなく、希に石垣の間にハマサジが生育しているのが見かけられる。 |

|

| 生活サイクル |

|

|

ハマサジの全形 |

ハマサジの花 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

海辺(浜)に成育し、葉の形が匙(さじ)状なので、この名前が付いたのであろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |