| チガヤ |

| Imperata cylindrica var. koenigii |

|

|

分 布

国内では、北海道・本州・四国・九州・琉球列島、国外では、アジア大陸中部以西、アフリカ、オーストラリアに分布し、北アメリカに帰化している。

|

|

|

|

| 分 類 |

●被子植物 単子葉植物 イネ科 |

| 生活形 |

●多年草 |

|

|

| 生 態 |

| 河川の堤防や河川敷など安定した草地の主体をなす。河原や岩上などには生育しない。 |

|

| 形 態 |

| 地下茎を引いて群生し、稈(かん:イネ科やカヤツリグサ科の茎)は高さ30〜80 cm、強くて、無毛、節にだけ毛がある。葉身は長さ20〜50 cm、幅7〜12 mm、両端が細くなり、基部はしばしば柄のようになる。 |

| 穂は円柱状で、長さ10〜20 cm、銀白色の長い毛に覆われる。この毛は小穂の基部の毛で、小穂は2個の小花からなり、雄しべは2本、雌しべは長い2本の花柱をもち、先端の柱頭は紫黒色。銀白色の毛の間から、雌しべの柱頭と雄しべが突き出して目立つ。 |

|

| 類似種 |

| ススキの幼少な株の葉はチガヤの葉に似ているが、チガヤは地下茎を引いて群生し、葉の色が紅紫色を帯びることが多い。

|

|

| 生育場所(太田川での分布) |

| 全域に分布するが、とくに中流域の安定した草地に多い。 |

|

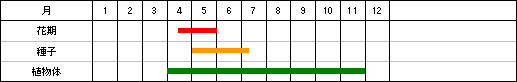

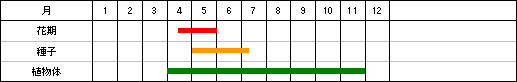

| 生活サイクル |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

根は「茅根(ほうこん)」とよばれ、漢方薬(利尿薬)として利用される。 |

| ○ |

チガヤの穂を若い時に引き抜いて、子どもが食べる。チガヤには方言が

きわめて多く、広島県ではズボ、ズボナ、ズンバイ、コッタイグサな

どと呼ばれている。 |

| ○ |

東南アジアの熱帯雨林を伐採すると、なかなか森林が再生せず、やがて

チガヤの草原にになってしまう。インドネシアでは、チガヤをアラン・

アランといい、 嫌われているという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |