| オオクサキビ |

| Panicum dichotomiflorum |

|

|

分 布

アメリカ原産で世界各地に広く帰化している。 日本では1920年代に千葉県で最初に見つかった。 1970年代に飼料作物としてさかんに栽培されて、 全国的に分布が広がった。

|

|

|

|

| 分 類 |

●被子植物 単子葉植物 イネ科 |

| 生活形 |

●1年草 |

|

|

| 生 態 |

| 乾燥した河原などに多く、ヤナギタデの群生する不安定な立地に見られる。 |

|

| 形 態 |

| 茎は基部でよく枝分かれして、立ち上がり、高さ40 cm〜1 mになる。葉(葉身部)は長さ20〜59 cm、幅8〜20 mm、中央の脈は太くて上面白色。葉身と葉鞘(ようしょう)の境にある葉舌(ようぜつ)はきわめて低く、毛が1列にある。 |

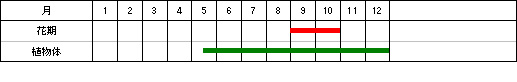

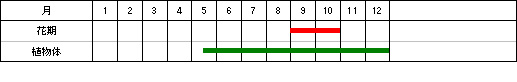

| 夏から秋にかけて、長さ15〜30 cmの大きな穂をつけるが、花の集まり(小穂)はまばらで、長さ約3 mmである。 |

|

| 類似種 |

| ヌカキビは在来種で、より小形で、山地の路傍などに多く、河原のような乾燥地には生えない。ヌカキビの小穂は球形である。シナダレスズメガヤは河原で、オオクサキビとよくいっしょに生えているが、葉が糸状に細く、株立ちとなる。 |

|

| 生育場所(太田川での分布) |

| 全域でみられるが、上流部では少なく、デルタにもない。河原の広い中流域に多い。 |

|

| 生活サイクル |

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |