| クサヨシ |

| Phalaris arundinacea |

|

|

分 布

国内では、北海道・本州・四国・九州、国外では、北半球の北部に広く分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●被子植物 単子葉植物 イネ科 |

| 生活形 |

●多年草 |

|

|

| 生 態 |

| 河川の代表的な植物で、湿った泥や細かい砂の堆積した所に群生する。しばしば、ミゾソバなどを伴っている。春に新芽が出て、初夏に開花するが、夏季には地上部の大部分は枯死し、小形の葉がついて、まったく別の植物のように見える。「河川水辺の国勢調査」などで、しばしば頭をひねる植物のひとつである。 |

|

| 形 態 |

| 長い地下茎をひいて群生し、稈(かん:イネ科やカヤツリグサ科の茎)はやや太く、高さ60〜150 cm、葉身は長さ30〜40 cm、幅7〜10 mm、柔らかくて、白っぽい緑色。葉身と葉鞘(ようしょう)の境界にある葉舌(ようぜつ)は、よく発達して長く、白い。これは本種のよい識別点となる。 |

| 花穂は5〜6月頃に出て、ずんぐりした円錐形、はじめ白緑色であるが、成熟すると白っぽい褐色となる。小穂は1個の花よりなる。ヨシという名があるが、ヨシやツルヨシの仲間ではない。 |

|

| 類似種 |

| クサヨシとよく似た立地の湿地に群生するキシュウスズメノヒエは、葉身が短く、長さ2.5〜10 cm、葉身の基部に長い毛がある。穂が出れば、キシュウスズメノヒエの穂は二又に分かれ、クサヨシとはまったく異なるので、容易に分かる。 |

|

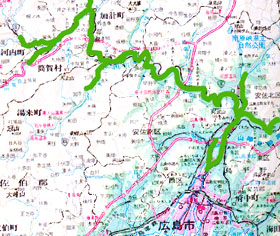

| 生育場所(太田川での分布) |

| ほとんど全域に分布する、デルタでも放水路やその他の河川に散発的に分布している。 |

|

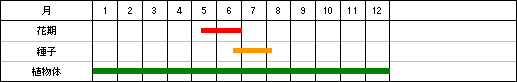

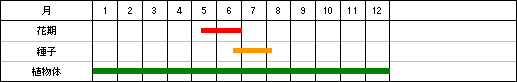

| 生活サイクル |

|

|

クサヨシの新芽 |

大きい葉舌が特徴 |

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |