| サワヒメスゲ |

| Carex mira |

|

|

分 布

本州(近畿・中国に希)に分布する。 日本固有種。

|

|

|

|

| 分 類 |

●被子植物 単子葉植物 カヤツリグサ科 |

| 生活形 |

●多年草 レッドデータブック ●広島県指定:準絶滅危惧(NT) |

|

|

| 生 態 |

| 河岸で増水したら水につかるような岩上、あるいは河原の石の間に生育する。水位の高さから見ると、キシツツジやユキヤナギと同じゾーンに生育する。 |

|

| 形 態 |

| 葉は群がってつき、根茎は引かず、株立ちとなる。葉は長さ10〜25 cm、幅約2 mmで、やや堅い感じがする。 |

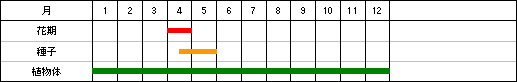

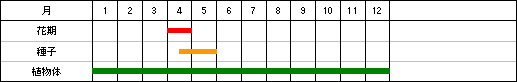

| 花は4月中旬〜下旬、稈(かん:イネ科やカヤツリグサ科の茎)は直立して、高さ15〜40 cm。小穂は2〜4個、接してつき、頂端のものは雄花の集まりで、長さ15〜20 mm、幅2〜4 mm、下のものは雌花の集まりで、長さ5〜10 mm、幅約6 mm。雌花の鱗片(りんぺん)は、楕円形で、長さ2.5〜3 mm、黒赤褐色で光沢がある。果胞(スゲ属に特有のもので果実を葉の変形した苞(ほう)が袋状に包んだもの)は紡錘形で、長さ3〜3.5 mm、まばらに毛がある。 |

|

| 類似種 |

| ヒメスゲは地下にはう枝があり、果胞の毛が短い。 |

|

| 生育場所(太田川での分布) |

| 関ほか(1983)によって滝山峡からヒメスゲとして報告されたものは、サワヒメスゲであった。平成14年度の「河川水辺の国勢調査」によって、滝山川と広島市安佐北区安佐町毛木付近で確認された。本種は全国的にも希な種で、中国地方では広島県でしか見つかっていない。県内では太田川のほかに、昨年、芦田川でも確認された。 |

|

| 生活サイクル |

|

|

サワヒメスゲ |

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |