| サカマキガイ |

| Physa acuta |

|

|

分 布

ヨーロッパ原産で、北海道から沖縄まで広く分布する。

|

|

|

|

|

|

|

| 形 態 |

| 殻高約1 cm、殻径約0.6 cmで、殻は淡黄褐色ないし黒褐色の半透明で、光沢があり薄い。殻の周縁は膨らみ、螺層(らそう)は5層、左巻きで、殻頂はやや尖る。モノアラガイやヒメモノアラガイに類似するが、これらの種では殻が右巻きであること、サカマキガイの触角はこれらのものより細いことで区別できる。 |

|

| 類似種 |

| 本種の類似種としてモノアラガイとヒメモノアラガイがある。モノアラガイは本種より大型で、周縁部が本種より膨らみ、殻口も広い点で区別できる。ヒメモノアラガイは本種とほぼ同じ大きさであるが、触角が本種より太い。これら2種は殻が右巻きである点で本種と容易に区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 本種は水質汚濁に強く、河川や湖沼、都市の用水路や排水溝の壁面など広範囲に見られる。 |

|

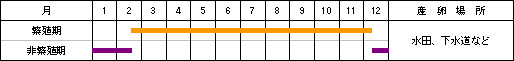

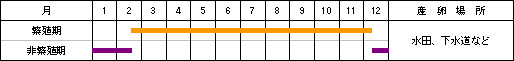

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵時期:寒冷地を除けば、ほぼ周年産卵しているものと考えられる。水草や水路の壁面にゼリー状の卵塊を産みつける。寿命はほぼ1年。 |

|

| 食 性 |

| 礫や壁面に付着する珪藻類などを歯舌で削り取るように摂食する。 |

サカマキガイ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

本種は汚濁水域の指標種である。 |

| ○ |

カワニナ類と同様にゲンジボタル幼虫の餌となる。 |

| ○ |

吸虫類の中間宿主になる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |