| モクズガニ |

| Eriocheir japonicus |

|

|

|

|

|

| 形 態 |

| 甲長約5.6 cmまでで、甲らの形状は角のとれた四角形。額は中央のへこみで2葉に分かれ、眼窩前歯(がんかぜんし)との間にへこみがある。前側縁には眼窩外歯の後方に2歯を有する。腕節の外面末端から掌節の外面および内面上方にかけて軟毛を密生する。 |

|

| 類似種 |

| 近縁種としてシナモクズガニがあり、モクズガニに比べ甲らのでこぼこが強く、額の歯が鋭く尖り、第4歩脚が平たくなっていない。中国、韓国、ヨーロッパ各地に分布するが本邦には生息していない。 |

|

| 生息場所 |

| 河川の河口域から上流にかけての礫・泥底などに生息する。生息場所は成長段階により異なり、成体は流れの緩やかな淵などの岩陰などを好み、未成熟の個体は水深が浅く流れの速い瀬の転石下などでよく観察される。 |

|

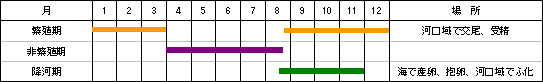

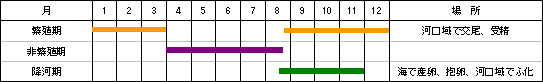

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 繁殖時期:交尾・産卵のため河口域に下る時期は9〜10月。抱卵期は10月中旬〜翌年6月中旬。 |

| 成熟した個体は、水温の下がりはじめる秋頃から川を下り始め、河口域近くにしばらくとどまり交尾・産卵を行う。交尾の終わった雌は河口の沖合いでゾエア幼生を海水中に放出する。放出されたゾエア幼生は浮遊生活を送りながら変態し、河口域でメガロパ幼生となって着底する。大部分の稚ガニの遡上は水温が上昇し始める春頃から始まり、この頃の稚ガニの甲長は5〜20 mmで、よく観察されるものは甲長10 mmほどの相対的に脚が長い個体である。これらの稚ガニはかなりの遡上能力を有しており、時には河岸に近い陸域も利用する。稚ガニの遡上は夏前にはほとんどが終了する。 |

|

| 食 性 |

| 肉食に近い雑食性で、魚類や貝類の死骸などを摂食する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

食用としてゆでたり、味噌汁のだしなどに利用される。 |

| ○ |

肺吸虫の中間宿主であるため、生食はできない。 |

| ○ |

河口の干潟では稚ガニが水鳥などの餌として捕食される。 |

| ○ |

河川を幅広く遡上・降下するため、堰に併設する魚道の構造には工夫が必要である。 |

| ○ |

成体が河川に出現するのは主に秋から冬までで、この間、カニカゴやうけなどの漁法により漁獲される。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |