| イチモンジセセリ |

| Parnara guttata |

|

|

分 布

国内では、北海道、本州、四国、九州、南西諸島などの日本全国に広く分布する。国外では、ヒマラヤ、インド北部、ビルマ、インドシナ、中国大陸、台湾、朝鮮半島、マレー半島、スマトラなどに広く分布する。

|

|

|

|

|

|

|

| 形 態 |

| 成虫:前翅長約15 ㎜。翅表は茶色またはこげ茶色、裏面は黄褐色で、大小の白紋が点在する。一般に雌は雄より翅形が幅広く、白紋が大きい。後翅の白紋は一列に規則正しく並び、これが類似種との区別点になる。細長い体で、腹部は太い。 |

| 幼虫:終齢幼虫は体長30~35 ㎜。イモムシ状で、頭部は黒色、腹部は白色である。 |

|

| 類似種 |

| オオチャバネセセリは後翅の白紋列がジクザグ状であることや、翅長や体長に対し触角が長いことなどで区別できる。ヒメイチモンジセセリはイチモンジセセリに比べ、小型であることや、後翅白紋列が小さく、境界が不明瞭であることなどで区別できる。イチモンジセセリは、他種に比べて翅長や体長に対し触角が短いことで区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 平地から山間地の、イネ科植物の優占した草原に多く生息する。河川敷、田畑の周辺、人家の周辺にも生息する。 |

|

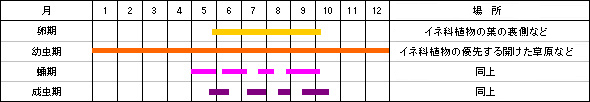

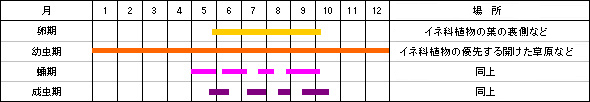

| 生活サイクル |

(京都での周年経過) (京都での周年経過) |

|

| 繁 殖 |

| 交尾・産卵:初夏から秋までの期間に繁殖が行われる。雌は草の葉の裏に卵を1個ずつ産付する。卵期は産卵時期によって異なるが、一般的には3~7日程度と考えられる。 |

| 幼虫・蛹:数枚の草の葉を筒状に巻いた巣の中に潜んで生活する。蛹化は巣の中で行われ、蛹は白色のろう状物質で覆われている。幼虫で越冬する。 |

| 出現期:年3~5回発生する。一般に春から夏にかけては個体数が少なく、夏から秋にかけて急増する。しばしば大群で一定方向に移動し、水たまりなどで集団吸水することもある。 |

|

| 食 性 |

| 成虫は主にアザミ類、キク類、ハギ類などで吸蜜し、幼虫はイネ科やカヤツリグサ科の植物を好んで採食する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

幼虫はイネの害虫として有名で、「イネツトムシ」と呼ばれて嫌われている。 |

| ○ |

幼虫はアマガエル、アシナガバチ類、クモ類に捕食される。成虫はカマキリ類、スズメやツバメなどの鳥類に捕食される。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |