| ウラクロシジミ |

| Iratsume orsedice orsedice |

|

|

分 布

国内では、北海道(渡島半島南部)、本州、四国、九州、南西諸島などの日本全国に広く分布するが、いずれの産地も局地的な傾向がある。国外では、台湾に分布する。

|

|

|

|

|

|

|

| 形 態 |

| 成虫:前翅長約19 ㎜。翅表は雄では光沢のある真珠のような銀白色、雌では基半部が光沢のない青白色で、雌雄とも幅広く黒色で縁取られている。翅裏は黒褐色で、細い白線が中央を走る。 |

| 幼虫・蛹:幼虫は、頭が小さく扁平で、ずんどうなワラジ形である。蜜を分泌する腺を持っており、アリ類がよく集まる。蛹は、だるま形で葉や樹皮などに糸をかけて体を固定した帯蛹である。 |

|

| 類似種 |

| 特異な色彩を持つため、分類を誤るような類似種はいない。 |

|

| 生息場所 |

| 深い渓谷沿いに多く生息する。特に食樹の多く混じった樹林に多く、平地では神社の裏山などに生息する。 |

|

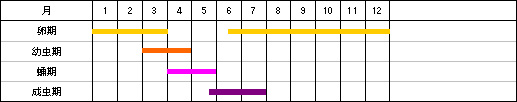

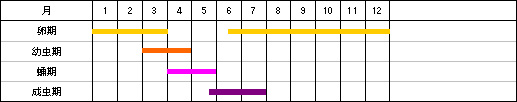

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵:雌は食樹の休眠芽の基部などに白く目立つ卵を1個ずつ産卵する。卵で越冬する。 |

| 出現期:年1回の発生である。暖地では5月下旬~6月下旬、高地・寒冷地では7月上旬より姿を見せる。 |

|

| 食 性 |

| 成虫は主にクリ、ノリウツギ、シシウドの花などで吸蜜し、幼虫はマンサク科のマンサクやマルバマンサクを好んで採食する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

雄は蝶道を作り、決まった道筋を次々と飛んでいく。夕方に群飛する習性がある。 |

| ○ |

林の上空を飛ぶことは少なく、木々の間をぬって上下に波立つように飛ぶ。 |

| ○ |

本種を含めた年1回だけ初夏の頃に発生する本邦産二十余種の比較的大型のシジミチョウ(緑色光沢をもつものが多い)を総称して、ゼフィルス(ギリシャ語の「そよ風の精」の意)と呼び、多くの愛好家の関心を引き寄せている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |