|

|

|

|

|

|

| 江戸時代の小瀬川は、土木技術の水準も低く、堤防といっても名ばかりで、しかも一度切れると今度は復旧に多くの日数を必要とするため、次の風雨でさらに切れるという繰り返しの状態が続きました。 |

| 明治に入り、住民の安全のために国家的見地から治水事業が行われるようになりましたが、予算が伴わなかったため、降雨レベルでの被害はかなり防止できるようになったものの、大型台風に対しては無防備ともいえる状態でした。明治元年から昭和20年までの77年間、大きな洪水だけでも20回をこえ、なかでも明治17年、33年、35年、昭和17年の被害は惨憺たるものでした。 |

| 第二次世界大戦終了後、小瀬川流域に大きな被害をもたらしたものは、枕崎台風とルース台風です。 |

|

|

|

|

|

| ● ルース台風 |

|

| 枕崎台風の被害が、まだ完全に復旧していない昭和26年10月14日に、追い打ちをかけるかのように大型のルース台風が襲来しました。

各地で土砂崩れによる民家の流失埋没の事態を生み、小瀬川の堤防も数地点で決壊しました。 |

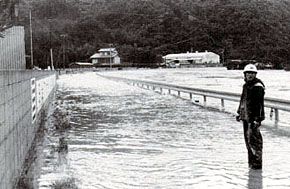

● 昭和47年7月の洪水では.. |

|

|

| 昭和26年10月(ルース台風) 大竹市西栄 |

昭和47年7月 山口県和木町 |

|

|

|

|

|

|