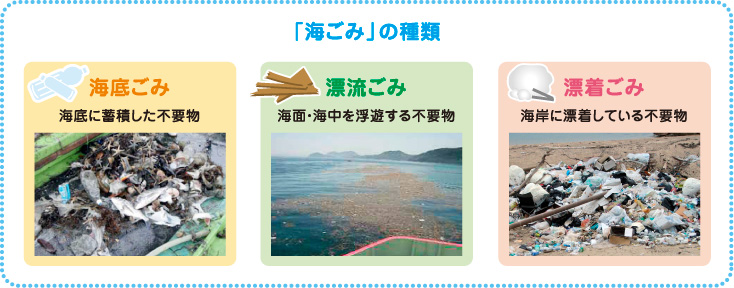

以下に分類される不要物です。不要物とは「人間の社会活動によって生産された人工物や災害時に発生する流木などの固形物」のことです。

海底ごみの種類はプラスチック類が多く、生活系のごみが大半です。漂流ごみは木・竹片が最も多く、大きさによっては船舶の航行を阻害します。漂着ごみは、発泡スチロールやプラスチックなど、自然界では分解されないものが多くなっています。

![]()

| 区分 | 量 | 種類 | 出典 | 回収量898kg/km2(広島湾) プラスチック類が多い ※下記図参照 |

プラスチック類が多い ※下記図参照 |

1) |

|---|---|---|---|

| 0.42m3/km2 | ごみ種類別回収実績(平成8年度~17年度) 木・竹片(49%)、海草類(10.4%)、 野菜類(1.9%)、びん缶類(2.8%)、 石油製品(35%)、その他(0.9%) |

2) | |

| 約3kg、190個 (広島市元宇品海岸) |

ワースト3(素材別): 発泡スチロール プラスチック・ビニール ガラス陶器類 |

3) |

1)平成19年度瀬戸内海海ごみ対策検討海 報告書 環境省

2)国土交通省中国・四国地方整備局による海洋環境整備事業(平成17年度実績)

3)第六管区海上保安本部 瀬戸内・宇和海クリーン作戦 平成21年度

出典)広島湾における海底ごみの回収量(平成19年度・環境省実施)

![]()

| 区分 | 問題点 | ●人目につかないことによる対策優先順位の低下 ●海域生態系や漁業への影響 |

|---|---|

| ●一般の清掃活動での回収は困難(ごみ回収船などによる回収に限られる) ●誤飲などによる生物への影響 ●社会活動への影響(流木による船体破損等) ●台風時の大量のごみの漂流 |

|

| ●海岸(多島海景観の重要要素)の景観劣化 ●磨耗や微細化の進行による原因者の特定が困難 ●海浜植物の育成阻害と海岸生態系への影響 |

海ごみ問題の解決のためには、回収、処理、発生抑制の3つの対応が必要です。そのためには、漁業者、自治体、NPOなど多くの関係者の協力が重要となります。また、海ごみ問題の実態を広く情報発信して普及啓発していくことも重要です。

広島湾再生プロジェクトでは、多くの関係者によって様々な取り組みを進めています。取り組みの詳細はこちらをご覧ください。

また、海底ごみの回収処理推進のための手引(Ver1)が環境省によって作成されています。手引のダウンロードはこちらへ。