水害の歴史

江戸時代、現在のように斐伊川が宍道湖へと流入するようになっ てからは、斐伊川本川や宍道湖沿岸域で度重なる浸水被害に見舞 われてきました。

主な大洪水と被害状況

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1635年(寛永12年) | 斐伊川溢れて宍道湖に注ぐ |

| 1639年(寛永16年) | 堤防決壊し本流完全に東流する |

| 1674年(延宝2年) | 松江浸水。死者229名、家屋流出1,450戸 |

| 1702年(元禄15年) | 堤防決壊し一面湖水。死者50名、家屋流出4,157戸 |

| 1722年(享保7年) | 死者54名、家屋流出928戸 |

| 1826年(文政9年) | 堤防決壊多数、旧木次町流出。死者130名、家屋倒壊多数 |

| 1873年(明治6年) | 死者80数人、家屋流出約470戸、浸水家屋約4,000戸 |

| 1893年(明治26年) | 松江市浸水3m。死者54名、家屋流出288戸、浸水家屋19,133戸 |

| 1943年(昭和18年) | 宍道湖氾濫し嫁ヶ島が水没。死者6名、家屋流出1,463戸 |

| 1945年(昭和20年) | 死者4名、家屋流出11戸、浸水家屋580戸 |

| 1964年(昭和39年) | 旧加茂町中心部で全家屋浸水、出雲平野で約11,000戸浸水 |

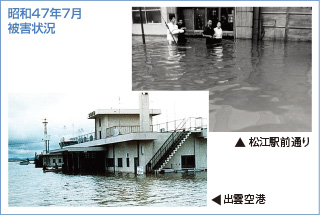

| 1972年(昭和47年) | 松江市など約70km2が1週間以上浸水。死者12名、浸水家屋約25,000戸 |

| 2006年(平成18年) | 松江市街地2日間にわたり浸水。流域で浸水家屋約1,500戸 |

|

|