下水道事業とは ※令和6年4月から、下水道事業は中国地方整備局河川部へ移管されました。

※令和6年4月から、下水道事業は中国地方整備局河川部へ移管されました。

下水道事業とは

安全・安心なまちづくりと健全な水環境の創出

下水道施設は生活・生産活動から排出される汚水の排除・処理による快適で衛生的な生活環境づくりや、都市化が進んだ市街地部の雨水を排除し浸水被害の防御、川や海などの公共用水域の水質保全など、国民の生活に欠くことの出来ない多様な役割を持った基盤施設です。河川部は、下水道事業に関わる補助事業の助成と補助金等の交付に関する事務を行います。

下水道の種類

-

公共下水道

主として市街地の下水を排除・処理するための下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものがあり、市町村が設置・管理します。

-

流域下水道

2以上の市町村の公共下水道等から下水を受けて排除・処理するための下水道で、幹線下水管、終末処理場等で構成され、都道府県が設置・管理します。

-

特定環境保全公共下水道

公共下水道の一種で、市街化区域外にある農山漁村部や観光地、湖沼等の自然環境保全を目的とする下水道です。

-

都市下水路

終末処理場を持たず、主として市街地部の雨水の排除を目的とする下水道で、市町村が設置・管理します。

多様な役割を有する下水道 ~安全・環境・暮らしに貢献~

浸水のない安全な

まちにしてほしい

美しく泳げる

川や海にしてほしい

生活環境をよくしたい

いつまでも安心して下水道が

使えるようにしてほしい

資源を大切にして

地球環境にやさしくしよう

早く水洗化したい

多発する集中豪雨災害への対応

地震時における

下水道機能の確保

汚水処理の普及

閉鎖性水域や水道水源水域での

高度処理の推進

下水道資源・施設の活用

処理水や汚泥の積極的な活用

普及が遅れている

市町村の普及促進

企業誘致、観光資源など

魅力ある地域づくりを推進

中国地方の下水道の現状と課題 ~まだまだ低い下水道普及率~

下水道による汚水の排除

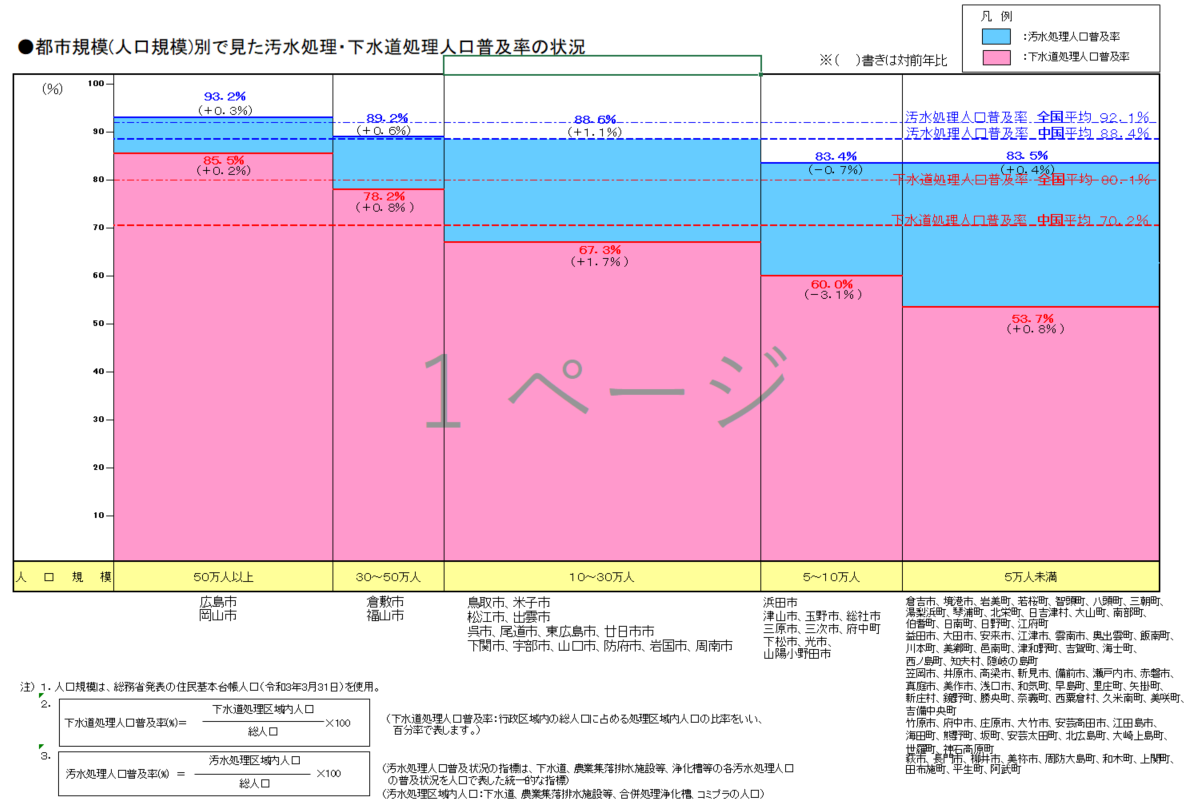

下水道処理人口普及率の中国地方平均は70.2%で、前年に比べ0.6%増加しましたが、全国平均の80.1%(福島県大熊町、双葉町を調査対象外とした場合)に比べると9.9%低い状況です。

中国地方の下水道処理人口は、約510万人となり、令和元度末から令和2度末の1年間に約2万人が新たに下水道を利用できるようになりました。

しかし、大都市と中小市町村の普及率を比べると依然として大きな格差があり、特に5万人未満の市町村は53.7%と中国平均の70.2%を大きく下回っている状況であり、大都市と中小市町村の下水道普及率にはいまだに大きな格差があることから人口規模に関わらず等しく下水道の恩恵をうけられるように、必要な区域に効率的な普及促進を図ることが重要です。

汚水処理人口普及率の中国地方の汚水処理人口普及率は88.4%で、前年度に比べ0.5%増加しましたが、全国平均の92.1%に比べると3.7%低い状況です。

特に人口5~10万人、人口5万人未満の市町村の汚水処理施設人口普及率はそれぞれ83.4%、83.5%と中国平均の88.4%を下回っている状況です。

都市規模(人口規模)別で見た汚水処理・下水道処理人口普及率

これからの下水道事業 ~下水道から循環のみちへの転換~

下水道の有する多様な機能をとおして、持続可能な循環型社会への転換を図り、21世紀社会における「健全な水循環」及び「資源循環」を創出する新たな下水道を目指します。

「循環のみち」実現のための3つの方針

- 水のみち

- 資源のみち

- 施設再生

水が本来有する様々な機能を活かす水循環の健全化に向け、水再生・利活用ネットワークを創出します。

将来の資源枯渇への対応や、地球温暖化の防止に向け、資源回収・供給ネットワークを創出します。

「水のみち」「資源のみち」の実現を支え、新たな社会ニーズに応える永続可能な下水道を実現します。

下水高度処理水の活用による良好な水環境の創出

(山口県下関市山陽終末処理場)