| オオサンショウウオ |

| Andrias japonicus |

|

|

分 布

岐阜県以西の本州・大分県に分布する。四国にもいる可能性がある。

|

|

|

|

| 分 類 |

●サンショウウオ目 オオサンショウウオ科 |

| 地方名 |

●ハンザキ・ハンザケ |

|

|

| 形 態 |

| 体長500〜1,350 mm。 |

| ハンザキの別名で知られる本種は、中国産のタイリクオオサンショウウオとともに、世界最大級の両生類の1つである。体長は600〜700 mmの個体が多いが、時には1,200〜1,350 mmに達する個体もあるという。体の背面は暗褐色で、不規則な黒褐色の斑紋が散在している。頭部は大きく扁平で、目が極めて小さく、背面には多数のいぼがある。胴は長く扁平で、側面には厚い皮膚のひだがある。尾は短く、後方へいくにつれて著しく側扁し、末端部はひれ状になっている。尾は体長の1/3程度占めている。 |

|

| 類似種 |

| 移入されたチュウゴクオオサンショウウオは、背面のいぼが2つずつ並び、眼が突出してやや大きく、斑紋が地色より薄く尾が長い。また、オオサンショウウオの孵化後5ヵ月までの幼生は、他の小型サンショウウオと類似している。 |

|

| 生息場所 |

| 標高400〜600 mの自然度の高い河川の上中流部に生息するが、河川の広狭、深浅いずれのところにも発見される。多くは、川岸の木の根元などに掘られた深さ2〜3 mもある穴の奥に潜み、夜間に穴から出て餌をあさる。 |

|

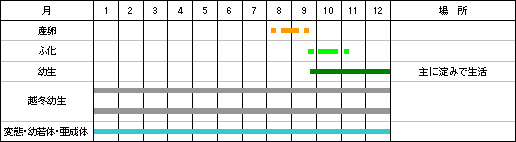

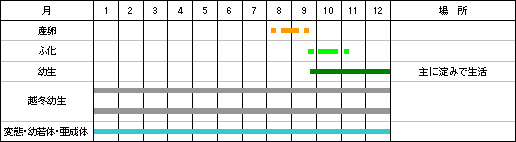

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:8月下旬〜9月下旬 |

| 産卵場所:産卵期に親が河川の上流まで川を遡行し、その付近の川岸の穴の奥に寒天状のひもで長いじゅず状につながった卵を産み付ける。 |

| 卵:卵は黄色で直径約5 mm、1卵塊に400〜500個つながっている。 |

| 発生:卵は50〜60日で孵化する。孵化直後の幼生は約30 mm。幼生は変態までに約3年かかり、主に淀みで生活する。全長約200 mmになって変態する。 |

|

| 食 性 |

| 非常に貪食で、主にサワガニを捕食するが、動物性のものなら何でも食べる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

地方名の「ハンザキ」「ハンザケ」は、半分に裂かれても死なない生命力の強い動物というところから名付けられたという俗説があるが、オオサンショウウオの体臭が植物のサンショウに似た匂いを持つことから、サンショウの古語「はじかみ」が訛って、「ハンザキ」となったというのが本意らしい。 |

| ○ |

ヨーロッパではオオサンショウウオの化石をノアの洪水で亡くなった人間の子供の骨と信じられていたが、1830年シーボルトが日本から持ち帰ったオオサンショウウオにより、現在ではオオサンショウウオのことを生きた化石と呼んでいる。オオサンショウウオは、約3,000万年前と同じ姿で、今も生き続けている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |