| ヤマアカガエル |

| Rana ornativentris |

|

|

分 布

本州、四国、九州の山地に分布する。日本固有種。

|

|

|

|

|

|

|

| 形 態 |

| 体長は成体が42〜78 mm、幼生が43〜60 mm。 |

| 背面は、赤褐色あるいは暗褐色で、黒色の小斑紋が体側や背面後部に散在する。頭部側面には吻端(ふんたん)から鼓膜の後方にかけて明瞭な黒斑がある。正中線上には、淡色の槍の穂先のような斑紋があるが、体色が濃くなると見えなくなる。腹面は白色で、下顎の下面に大きな黒色斑がある。 |

| 背側線は明瞭で、鼓膜の後ろで外側に曲がっている。 |

|

| 類似種 |

| ニホンアカガエル、タゴガエルなどが類似する。 |

| ニホンアカガエルは、平地や丘陵部に生息し、背側線は眼の後ろから真っ直ぐ伸びること、タゴガエルは、山地に生息し、下顎周縁部が黒色の小班点で覆われていることから区別することができる。 |

|

| 生息場所 |

| 谷間の水田やその付近の林に生息する。平地より山地に多い。 |

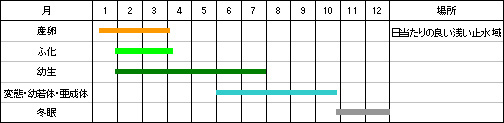

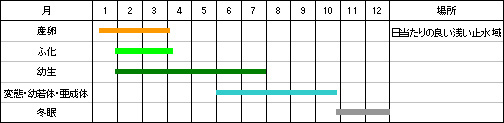

| 林床や落ち葉のたまった溝の底や泥の中で冬眠する。 |

|

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:1〜4月 |

| 産卵場所:日当たりの良い水たまりなどの止水域に産卵する。 |

| 卵:産卵数は1,000〜1,900個。卵は暗褐色で直径2.0〜2.4 mm、卵塊は大きい。 |

| 発生:卵は2〜3週間で孵化する。6〜7月に変態し、小ガエルとなる。 |

|

| 食 性 |

| 幼生は、植物食で主に微小植物を食べる。 |

| カエルになると動物食となり、昆虫、ミミズ、ナメクジを食べる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

「赤蛙丸」という丸薬を疳の虫や胃腸薬として、大正時代まで広く用いられていた。漢方では「山蛤」といわれる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |