| エルモンヒラタカゲロウ |

| Epeorus latifolium |

|

|

|

|

|

| 形 態 |

| 成虫:体長は約9 mm、前翅の長さは約11 mm。体は透明でデリケートな前翅と長い2本の白い尾角を持ち、体は全体に淡黄色を呈す。雄の前肢は非常に長い。前翅には多数の翅脈があり、翅(はね)の先端部は黄褐色を帯びる。 |

| 幼虫:体長10〜15 mm、体は著しく扁平で、腹部に7対の鰓葉(さいよう)があり、各鰓葉の半分以上に赤紫褐色の斑点が散在する。 |

|

| 類似種 |

| 類似種としてウエノヒラタカゲロウ、ユミモンヒラタカゲロウおよびタニヒラタカゲロウがある。これらの種は頭部前縁の模様や鰓葉の斑点の有無で区別できる。すなわち、ウエノヒラタカゲロウは頭部前縁部中央の濃色縦条(たてじょう)の両側に2個の淡色部を持つ。また、鰓葉には斑点を持たず、第1鰓葉が著しく前方中央に肥大している。ユミモンヒラタカゲロウでは頭部の同様の部分にC字型の淡色部があり、鰓葉には斑点がない。タニヒラタカゲロウでは鰓葉の斑点が外縁部に沿って点在する。 |

|

| 生息場所 |

| 河川の中流から上流域にかけて、流れの緩やかな平瀬の礫や小石の表面に生息する。 |

|

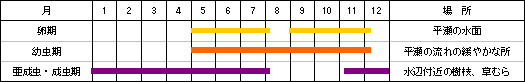

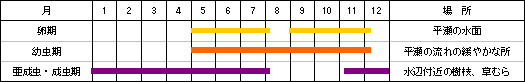

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵時期:通常、夏をはさんで年2回。 |

| 産卵方法:雄の群飛の中に雌が飛来して交尾が行われる。交尾を終えた雌は水面で腹部末端を叩くようにして数十個の卵を産出する。 |

| 発生:卵は1〜2週間で孵化し、脱皮を繰り返しながら成長する。 |

|

| 食 性 |

| 幼虫は石礫の表面に付着する藻類を摂食するが、羽化した成虫は何も摂食しない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

水質汚濁に弱いため清冽な水質の指標になる。 |

| ○ |

カゲロウ類は同じ瀬の中で、それぞれの形態・生態的特性に合った水深・流速・底質の場所に棲み分けをしている。 |

| ○ |

ヒラタカゲロウ類は不完全変態型で、幼虫→亜成虫→成虫と変態する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |