| ムカシトンボ |

| Epiophlebia superstes |

|

|

|

|

|

| 形 態 |

| 成虫:腹長は雄が38〜40 mm、雌が27〜30 mm。後翅長は雄が27〜30 mm、雌が26〜29 mm。体は黒色で黄色の斑紋があり、無色透明な翅(はね)をもっている。複眼は横長で、左右が離れている。胸部には黄褐色の長軟毛が密生している。前翅と後翅の形はほぼ同じである。 |

| 幼虫:体長20〜22 mm。触角は糸状で短く、体表は無毛。第3〜7腹節側面にヤスリ状の発音器がある。体色は一般に濃い赤褐色ない黒褐色であるが、終令に達しない若い幼虫では後頭部および前胸背板と前胸側板の上縁部、腹部の第5〜8背面がクリーム色を呈し、2色に染め分けられている個体も見られる。体の腹面は平らで肛側板の下面に小毛塊がある。 |

|

| 類似種 |

| 特異な外部形態をしているため他のトンボ類との識別は容易である。 |

|

| 生息場所 |

| 成虫は山間の渓流や源流部の周辺に生息する。幼虫は渓流の早瀬の礫や転石下に生息する。 |

|

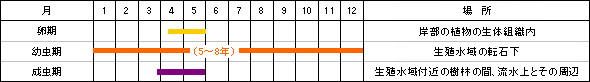

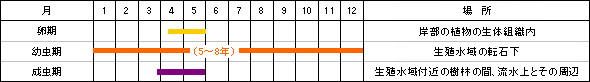

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 交尾・産卵:雄の成虫は雌を発見すると追尾し、雌の頭部をつかみ連結する。連結した雄は枝などに懸垂し、移精を行う。交尾した雌は湿度のあるフキのような柔らかい植物の茎部やゼニゴケ類の葉体に数百の卵を産卵する。 |

| 幼虫:5〜8年間、水中生活を送った後羽化する。 |

|

| 食 性 |

| 肉食性で他の水生昆虫や小動物を捕食する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

長期的な濁水や水質汚濁には注意を払う必要がある。 |

| ○ |

他の水生昆虫と比べて幼虫期が長いため、河床の変化は生息・生長に大きく影響する。 |

| ○ |

水辺に近い陸域に産卵するため水面と地面の連続性を自然の状態に保つ必要がある。 |

| ○ |

一つの河川内でも広範囲な分布は見られず、局所的に生息する。 |

| ○ |

中生代からほとんどその形態を変えてないため生きた化石ともいわれる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |