| カイツブリ |

| Tachybaptus ruficollis |

|

|

分 布

オセアニア、アフリカ、ユーラシア大陸の主に温帯に生息し、日本でも全国に繁殖するが、本州北部、北海道のものは、冬になると暖地に移動する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●カイツブリ目 カイツブリ科 |

| 生息環境区分 |

●水鳥 |

| 渡り区分区分 |

●留鳥、寒冷地では夏鳥 |

| 漢字名 |

●鳰(にお) |

|

|

| 形 態 |

| 全長25〜29 ㎝、翼を広げた大きさ40〜45 ㎝。一見褐色に見える小さい鳥で、カイツブリ類の中で最も小型。体は全体に丸っこく、尾は短く、ほとんどない。脚は体の後端にあり、脚指にひれ状の弁がついており、それで水を掻いて水中を自在に移動する。 |

| 雌雄同色で夏羽は暗褐色で濃く、首から顔の上部は赤褐色、嘴(くちばし)の根元に黄白色の部分がある。冬羽は夏羽に比べ淡色になり、上面は褐色、下面は淡色。翼には他のカイツブリ類に見られるような白色部がない。眼は黄色で目立つ。幼鳥は顔や首に縞模様がある。 |

| 鳴き声:「ケレケレ」と大きな声で鳴くほか、「ピッ、ピリリ、ギリリリ」と鳴く。

繁殖期の初め頃には、「キリッキリッキリッ、キリリリリ」と高い声で鳴いて、なわばりを宣言しているのをよく聞く。 |

|

| 類似種 |

| 同じ科にカンムリカイツブリがいる。カンムリカイツブリとは、全長(約56 cm)、眼の色が赤いこと、顔が白色であることで区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 湖沼や大小の池、ダム湖、ため池、河川の中・下流域、汽水域の潟湖などに生息しており、稀に海に出ることもある。 |

|

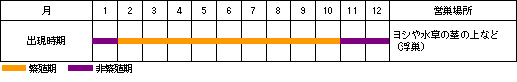

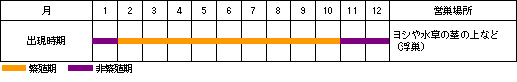

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:2〜10月 |

| 産卵場所:池沼、河川などの水辺植物の密生地や広い池沼の中央部などに営巣する。ヨシの茂みの中や、水中に繁茂する水草の上に営巣する。つがいで水辺植物の葉や茎、藻類を集めて直径50〜60 cmの球状の巣を作る。巣の大部分は水中にあり、水上部は3〜5 cmである。 |

| 卵・雛:卵数は2〜6個である。抱卵日数は20〜25日。 |

| 孵化した雛は綿毛に覆われている。誕生後しばらくすると水中に泳ぎ出るが、生後1週間くらいは時々巣に戻る。雛は親から小魚やエビなどを給餌される。 |

|

| 食 性 |

| 巧みに水中に潜って採餌する。1回の潜水時間は10〜30秒である。主に魚類、甲殻類、水生昆虫、貝類などの動物質の餌をとるほか、ヒシの実のような植物質の餌も食べる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

なわばり性が強く、本州の太平洋岸地方や南西日本では、一年中なわばりを形成し、つがいで生息すると言われる。冬期には、特に夜になると、群れを形成するという習性が太田川では観察される。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |