| マガモ |

| Anas platyrhynchos |

|

|

分 布

北半球の温帯から亜寒帯で広く繁殖する種で、日本には主に冬鳥として渡来する。北海道・本州の高山湖・滋賀県・広島県・対馬・馬毛島・南大東島などからは繁殖記録があるが、西日本のものは家畜化されたアイガモが、再び野生化したものであるかもしれない。

|

|

|

|

| 分 類 |

●カモ目 カモ科 |

| 生息環境区分 |

●水鳥 |

| 渡り区分区分 |

●冬鳥、一部漂鳥 |

| 漢字名 |

●真鴨 |

|

|

| 形 態 |

| 全長は雄が約61 cm、雌が約53 cm。翼を広げた大きさ85~99 ㎝。雄成鳥は頭部が緑色光沢のある黒色で、白い首輪がある。上背、肩羽、腹、脇など、からだはほぼ灰白色で、胸から後顎はぶどう色。腰、上・下尾筒(じょう・げびとう)は黒い。尾は白いが、中央尾羽は黒く、外側に巻尾になっている。嘴(くちばし)は黄色で脚は赤橙色。 |

| 雌は全体に褐色で、雌は褐色で黒褐色の斑がある。翼鏡は青色で、上下に白い線がある。嘴は黒くて周辺が橙赤色。尾は白い。 |

| 雄のエクリプスは雌に似るが、嘴が黄色で、体は黒褐色みがやや強い。 |

| 鳴き声:「グェッ、グェッ」と鳴く。雌は「グェー、グェグェ」という大声も出す。 |

|

| 類似種 |

| 雄成鳥は色彩が見えれば、混同されることはない。 |

| 雌成鳥はカルガモに類似しているが、カルガモは嘴が黒く、先端は黄色いことで区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 冬期各地の湖、沼、大きな河川、内湾の海上など開けた水面に多数群棲するが、昼間は主として海洋上で生活し、夜間飛来するものが多い。時には数百羽の群れをなす。 |

|

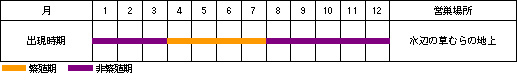

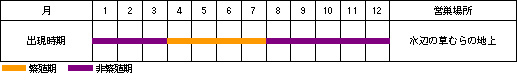

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:4月下旬~7月上旬 |

| 産卵場所:本州では山地の、北海道では平地から山地の湖や沼で産卵を行う。水辺の草むら、笹原の中に枯草で皿型の巣を作る。巣は、枯葉、細い枯枝などを主材として内部に親鳥の胸や腹の綿羽を厚く敷く。 |

| 卵・雛:卵数は6~12個で、抱卵日数は28~29日である。卵は淡緑褐色で、無斑。孵化後間もなく巣から地上に下り、雌親に連れられて水面に達する。 |

|

| 食 性 |

| 夜間に湿地、水田、湖沼の岸などで餌を食べる。餌は植物質のものを食べる。地上を歩いて草の実をついばんだり、泳ぎながら首を水中に突っ込んで水草を食べたりする。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

アヒルは古い時代に中国やエジプトでマガモを原種として作り出されたものである。ナキアヒル、アイガモなどとよばれるものは、アヒルが野生状態で生活しているものであり、繁殖するものもある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |