| トビ |

| Milvus migrans |

|

|

分 布

サハラ砂漠を除くアフリカ、サウジアラビア、ユーラシア大陸の中部及び南部、日本、セレベス、ニューギニア、オーストラリアなどに分布する。日本では九州以北に留鳥として分布し、寒地のものの一部は冬期に暖地へ移動する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●タカ目 タカ科 |

| 生息環境区分 |

●陸鳥 |

| 渡り区分区分 |

●留鳥 |

| 漢字名 |

●鳶、鴟、鵄 |

|

|

| 形 態 |

| 全長は雄が約59 ㎝、雌が約69 ㎝。翼を広げた大きさ157~162 ㎝。雌雄同色で全身茶褐色。肩羽や雨覆(あまおおい)には淡色の羽縁があり、尾には不明瞭な黒帯がある。飛ぶと翼の下面の先端に近い部分に、かなり目立つ大きな白色斑が見える。嘴(くちばし)は黒色。M型に切れ込んだ尾を持つ。尾は広げると三味線のバチ形になる。 |

| 幼鳥は頭部から背、体下面などに淡褐色の縦斑が目立ち、肩羽や雨覆の全体に淡色の羽縁がある。 |

| 鳴き声:「ピーヒョロロロ」と鳴く。 |

|

| 類似種 |

| ワシタカ類の中では見分けが容易な種で、体が全体に黒っぽく見えること、尾が三味線のバチ形であること、翼の下面の先端に近い部分に大きな白色斑があることなどで他の種と区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 平地から低山地にかけての平坦な農耕地、各地の海岸、水田地帯、河川、湖沼の周辺に広く生息するが、市街地でもよく見られる。海岸では漁港に集まり、河川では合流点や河口、養魚地付近に集まることがある。日本産のワシタカ類では最も生息数が多い。 |

|

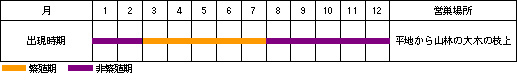

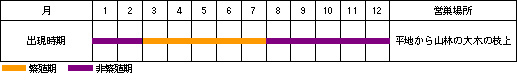

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:3~5月 |

| 産卵場所:市街地、村落付近、山麓などの高い樹枝上に営巣する。大木の枝上に枯枝を積み重ね、内部に紙屑、縄、獣毛などを敷いた、直径45~80 cmの皿状の巣を作る。 |

| 卵・雛:卵数は2~3個。抱卵日数は約30日で、孵化後約60日までは両親の給餌を受ける。 |

|

| 食 性 |

| 主に屍肉を食べるが、ネズミ、ヘビ、カエル、ミミズ、鳥などの生きている小動物も捕食することがある。餌を空中で食べることもあるが、枝や岩の上、地上で食べることが多い。餌の豊富な都市のゴミ投棄場や漁港などでは、群れでいることが多い。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

ほとんどのワシタカ類は生息数が減少しているのに対し、トビは年々生息数が増加しているようである。これは、餌の種類によるものであると考えられる。その他のワシタカ類は生き餌を好むが、トビは主に屍肉を餌としている。都市化が進むにつれ、その他のワシタカ類は生き餌を捕獲するのが困難になり、逆にトビは都市のゴミ投棄場などで餌をとりやすくなるからであると考えられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |