| ハイタカ |

| Accipiter nisus |

|

|

分 布

ユーラシア大陸の温帯から亜寒帯に広く分布する。日本でも本州以北で繁殖し、留鳥だが一部は冬季に暖地へ移動する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●タカ目 タカ科 |

| 生息環境区分 |

●陸鳥 |

| 渡り区分区分 |

●冬鳥、または留鳥 |

| 漢字名 |

●鷂、灰鷹 |

|

|

| 形 態 |

| 全長は雄が約32 ㎝、雌が約39 cm。翼を広げた大きさ61~79 ㎝。雄成鳥はキジバトと同大。頭部からの上面は暗青灰色で、体下面は白く、胸から腹に橙褐色の横班がある。頬や脇も橙褐色。白い眉班がある。尾に黒帯がある。 |

| 雌成鳥は雄より一回り大きく、雄より上面に褐色みが強く、体下面には灰褐色の細い横班が密にある。頬には暗色の細い縦班がある。眉班は白く、太さは個体により様々である。虹彩は雌雄ともに黄色いが、雄では橙色に近いものもいる。

幼鳥は雌成鳥に似るが、頭部からの上面はより灰褐色ないし茶褐色味を帯び、各羽に淡い茶褐色の羽縁がある。胸には暗灰色ないし暗褐色の太い三日月形の横斑がある。虹彩は淡黄色。 |

| 鳴き声:ほとんど鳴くことはないが、繁殖期はよく鳴く。「キィキィキィ」または「キョキョキョ」と鳴く。 |

|

| 類似種 |

| 同じ科ではツミ、オオタカが類似する。ツミは小さくて上面の色彩が濃く、眉班は不明瞭で雌の下面の黄班は粗い。尾が短く見え、雄成鳥時の虹彩は暗赤色。飛翔時、外側初列風切(しょれつかざきり)は5枚が分離して見え、翼後縁のふくらみは小さいことで区別できる。オオタカは大きく、体下面に橙色味がない。飛翔時は胴体が太く、頭部の突出が少し大きく、尖って見えることで区別できる。

|

|

| 生息場所 |

| 亜高山から平地の林に生息し、林内、林縁の農耕地や草地などで餌をとる。秋冬には平地から山地の林、農耕地、河川敷に生息する。 |

|

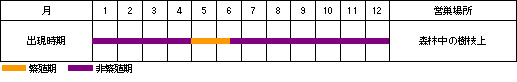

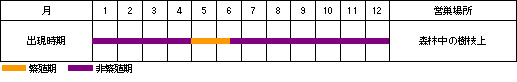

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:5~6月 |

| 産卵場所:本州では低山帯の森林中の樹枝上に小枝を積み重ねた巣を作る。 |

| 卵・雛:卵数は4~5個。大きさは約4×3.4 cm。卵の色は淡青灰色で赤褐色の粗大班や小班、淡紫色の小班が散在する。抱卵日数は約約33日。巣立ちまでは約30日である。 |

|

| 食 性 |

| 主にツグミくらいまでの小鳥を狩り、ネズミやリスなども食べる。 |

| 獲物を捕らえるときは、空中か地上で獲物を背後や側面から襲う。翼が幅広で短いため急減速、急旋回を自在にこなし、林内でも獲物を追って敏捷に飛び回ることができる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

「ハイタカ(ハシタカの音便変化)」は元来メスにあてた名で、体色の異なるオスは「コノリ(兄鷂)」といった。 |

| ○ |

昔は小鳥を狩るためにタカ狩りに使用された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |