| ハヤブサ |

| Falco peregrinus |

|

|

分 布

ユーラシア大陸の大部分と北米大陸の寒帯から亜寒帯、オーストラリアなど世界の広い範囲に分布する。日本では全国に留鳥として分布する。北海道、本州・九州・対馬では繁殖し周年生息するほか四国・伊豆諸島・小笠原諸島・硫黄列島・佐渡・壱岐・琉球列島・大東諸島などで見られる。

|

|

|

|

| 分 類 |

●タカ目 ハヤブサ科 |

| 生息環境区分 |

●陸鳥 |

| 渡り区分区分 |

●留鳥 |

| 漢字名 |

●隼 |

|

|

| 形 態 |

| 全長は雄が約38 ㎝、雌が約51 ㎝、翼を広げた大きさ84~120 ㎝。ハシボソガラスよりもやや小さい。雌雄ほぼ同色で成鳥は頭部から背、尾までの上面と翼上面は青黒色で、頭部は黒みが強い。眼から頬には、ひげ状の黒斑が目立つ。喉からの体下面は白色で腹は黄褐色を帯び、胸、脇からは黒褐色の細い横斑がある。翼下面には白地に黒色横斑がある。アイリングは黄色で、虹彩は暗褐色。嘴(くちばし)は黒く、根元は青鉛色。 |

| 幼鳥は頭頂からの上面が褐色。喉からの体下面は淡黄褐色で、黒褐色の細い縦斑や太いV字斑がある。 |

| 飛翔時、ハヤブサ類は翼先がほとんど分離せず尖って見え、尾は短く見える。

鳴き声:繁殖期以外はほとんど鳴かない。繁殖期では、雄は「キッキッキッ」と鋭く鳴き、雌は「ガッガッガッ」とか「ゲゲゲゲ」と少し濁った声で鳴く。 |

|

| 類似種 |

| 同じ科ではチゴハヤブサが類似する。チゴハヤブサは小さくて、成鳥の体の下面は縦班があり、下腹部は赤茶色であることで区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 平地から山地の海岸、河口、河川、湖沼、農耕地などに生息し、崖の上や見晴らしのよい木や杭などから空間を見張る。稀にビル、橋脚など人口模造物に営巣することもある。 |

|

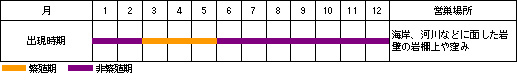

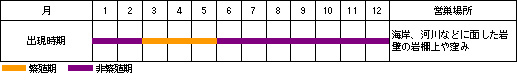

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:3~5月 |

| 産卵場所:海岸、河川などに面した岸壁の岩棚上やくぼみに素材を使用せず、直接産卵する。 |

| 卵・雛:卵数は3~4個。大きさは約5.2×4.1 cm。卵の色は地色淡灰褐色で赤褐色の環状班と小班とが全面に散在する。抱卵日数は30日くらいで、巣立ちまでの日数は40日くらいである。 |

|

| 食 性 |

| 主に鳥類を餌として食べるが、稀にネズミやウサギを地上で捕らえるという。飛んでいる鳥を上から急降下して足で蹴って捕らえたり、水面にたたきつけて捕らえたりする。捕らえた獲物は一定の食事場所の一つへ運んで食べる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

飛行が速く、古来からタカ狩りに用いられてきた。 |

| ○ |

生息地がリゾート開発や釣り人の侵入で住みにくくなってきている。近年では高層ビルのある都市部に進出して、公園などのハトを餌にしたりもしている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |