| ブッポウソウ |

| Eurystomus orientalis |

|

|

分 布

アジア東部からオーストラリアに分布し、日本では本州、四国、九州に夏鳥として渡来し、局地的に繁殖する。中国山地では繁殖が確認されている。

|

|

|

|

| 分 類 |

●ブッポウソウ目 ブッポウソウ科 |

| 生息環境区分 |

●陸鳥 |

| 渡り区分区分 |

●夏鳥 |

| 漢字名 |

●仏法僧 |

|

|

| 形 態 |

| 全長約30 cm、翼を広げた大きさ約71 ㎝。雌雄同色で成鳥は頭部や顔は黒褐色で、喉は群青色。その他の部分は金属光沢のある青色で、光線の具合で緑色にも見える。風切(かざきり)と尾は黒っぽい。初列風切の根元に水色みのある大きな白斑があり、飛翔時には上下面ともよく目立つ。嘴(くちばし)は赤橙色で、上嘴の先端がわずかに黒い。脚も赤橙色。 |

| 鳴き声:繁殖期には巣の付近で「ゲェー、ゲゲゲゲ」と濁った声を出しながら飛び回ることが多い。 |

|

| 類似種 |

| 色彩と形状が特徴的であるため、見間違えることはない。 |

|

| 生息場所 |

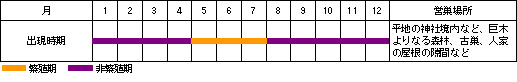

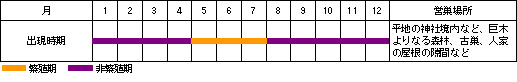

| 平地から低山地の林、集落や農耕地に隣接する林などに生息する。繁殖地は局地的である。スギ、ヒノキなどの針葉樹の大木があるところを好み、社寺の境内で繁殖する例が多い。樹洞やキツツキ類の古巣に営巣するが、建物の隙間や、ダムの排水孔を利用した例もある。本種が比較的多く棲息する中国山地では、木の電柱に穴を掘って営巣することがあり、被害が問題にされたこともあった。 |

|

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:5~7月 |

| 産卵場所:山間の電柱、天然の樹洞、キツツキ類の古巣などに営巣する。巣穴の底に少量の樹皮を敷くものと、巣材を使用しないものとがある。 |

| 卵・雛:卵数は3~5個。大きさは約34×28.5 mmである。卵は純白無斑で光沢がある。抱卵日数は22~23日、巣立ちまでの日数は約26日である。 |

|

| 食 性 |

| 主に昆虫類を餌としており、大型のコガネムシ類を好んで食べる。見晴らしのよい高い枯枝の先などに止まり、付近を飛行する昆虫類を捕らえては、また元の位置に戻る習性がある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

かつて山地で夜間、「ブッポウソウ」と鳴く鳥としてこの名がついたが、この鳴き声はコノハズクの鳴き声であることが判明している。実際のブッポウソウの鳴き声は「ゲェー、ゲゲゲゲ」といった感じである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |