| ツバメ |

| Hirundo rustica |

|

|

分 布

国外では北半球で広く繁殖する。国内では夏鳥として飛来し、種子島以北から北海道南部まで広く繁殖する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●スズメ目 ツバメ科 |

| 生息環境区分 |

●陸鳥 |

| 渡り区分区分 |

●夏鳥、ごく一部が留鳥(本州中部) |

| 漢字名 |

●燕 |

|

|

| 形 態 |

| 全長約17 cm、翼を広げた大きさ約32 ㎝。成鳥は頭頂から上尾筒(じょうびとう)にかけての上面と翼は黒色で紺色の光沢がある。額と喉から上胸は赤褐色である。胸には黒帯があり、下尾筒までの体下面は白色である。眼先、嘴(くちばし)、尾は黒く、内弁の中央に白斑がある。幼鳥は尾が短く、全体的に色が鈍く上面に光沢がない。 |

| 鳴き声:巣の近くの電線などに留まり、「チィチュロリ、チュリチュリ、ジュリリ」など、時折、濁った声を混ぜながら早口に囀る。警戒時には、「ツピー、ツピー」と鋭く鳴く。雛は「ジジジジ」という声で鳴く。 |

|

| 類似種 |

| コシアカツバメは、ツバメに比べやや大型で、腰が赤褐色であることや、額や喉に赤褐色の部分はなく、喉から腹にかけて黒褐色の縦斑があることで区別ができる。イワツバメは、スズメに比べ小型で、胸に黒帯がないことや、上尾筒が白いことで区別ができる。リュウキュウツバメは、胸に黒帯がないことや、腹が灰褐色であることで区別ができる。 |

|

| 生息場所 |

| 市街地や集落に多く生息する。繁殖期が終わると、アシ原に数千羽から数万羽の集団ねぐらが形成される。 |

|

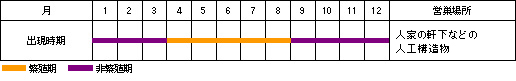

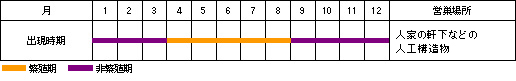

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:4~6月 |

| 産卵場所:人家の軒下や歩道橋、駅、ガレージなど人工構造物に営巣する。地上に下りて集めた泥や枯れ草で椀形の巣を作り産卵する。 |

| 卵・雛:卵数は3~7個。大きさは約19×14 mmである。抱卵日数は13~18日である。雌が単独で抱卵する場合と、雌雄交代で抱卵する場合がある。巣立ちまでの日数は20~24日である。孵化直後の雛は約1.5 gであるが、巣立ち時には18~19 gになる。 |

|

| 食 性 |

| 主に昆虫類を捕食する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

ツバメの鳴き声が「土食って虫食って、渋い」とまねられることや、ツバメが昆虫類を捕食するために行う急旋回を交えた巧みな飛翔がツバメ返しと呼ばれることなど人々に親しまれている。 |

| ○ |

成鳥や雛はヘビやネコなどによって捕食される場合がある。また、スズメは巣を奪い取るために、卵や雛を叩き落とすこともある。 |

| ○ |

日本に飛来するもののほとんどは、マレー半島やボルネオ、ニューギニアなどに渡り、越冬する。また、国外に渡った約半分が同一場所に戻ってくる。 |

| ○ |

もともとは自然の岩壁や洞穴に巣を作ったと思われるが、そうした場所で巣が見つかった例はない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |