| キセキレイ |

| Motacilla cinerea |

|

|

分 布

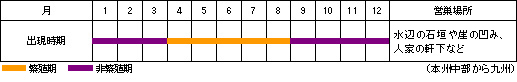

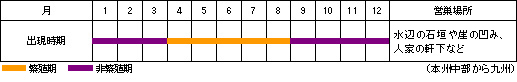

国外ではアフリカ北部や西ヨーロッパ、ヒマラヤ、中国東北部など世界各国で広く繁殖する。国内では九州以北で繁殖し、冬は本州中部以南では普通に見られる。

|

|

|

|

| 分 類 |

●スズメ目 セキレイ科 |

| 生息環境区分 |

●水辺の鳥 |

| 渡り区分区分 |

●九州以北では夏鳥または留鳥、南西諸島では冬鳥 |

| 漢字名 |

●黄鶺鴒 |

|

|

| 形 態 |

| 全長約20 cm、翼を広げた大きさ約26 ㎝。成鳥夏羽は頭部から背、肩羽がやや黄緑色みを帯びた灰色で、白色の眉斑と顎線がある。胸からの体下面と腰、上尾筒(じょうびどう)は黄色。翼は黒褐色で、三列風切(さんれつかざきり)の外縁は白色である。尾は黒褐色で、最外側尾羽は白色である。嘴(くちばし)は黒色で、脚は黄褐色である。喉は雄が黒色で、雌では白色から黒色のものまで変異がある。成鳥冬羽では雄の喉は白くなり、雌雄共に胸からの体下面は夏羽に比べ淡くなるため、雌雄の区別は難しくなる。 |

| 鳴き声:飛翔中は「チチン、チチン」とか「チチチ、チチチ」と高く澄んだ声で鳴く。繁殖期には電線や屋根の上に止まり「チチチチ」とか、少し濁って「ヂヂヂヂ」という声で囀る。 |

|

| 類似種 |

| ツメナガセキレイは、キセキレイに比べ尾は短く脚が長いことや、白色の翼帯があり脚は黒色で、地鳴きが「ジュッ、ジュッ」という声であることなどで区別ができる。

|

|

| 生息場所 |

| 平地から山地の川岸、湖岸などの水辺に多く生息する。非繁殖期には海岸や河口などでも生息し、繁殖期では標高2,000 m以上の山地の渓流沿いにも生息する。 |

| 河川周辺で生息する場合、下流域や海辺はハクセキレイ、中流域はセグロセキレイ、小川や上流域の渓流などはキセキレイと不明瞭ながら棲み分けている。 |

|

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:4~8月 |

| 産卵場所:水辺の石垣や崖の凹み、人家の軒下や屋根の隙間などを利用し、枯れ草や細根などを用いて皿型の巣を作り産卵する。地上に営巣することは稀である。 |

| 卵・雛:卵数は4~6個。大きさは約18.5×14.5 mmである。抱卵日数は11~14日である。雌雄交代で抱卵するが、夜は雌が抱卵する。巣立ちまでの日数は11~14日である。巣立ち後1~2週間は親から給餌を受けて育てられ、その後独立し自ら採餌活動を行う。 |

|

| 食 性 |

| 成鳥は主に水辺の昆虫やクモを餌としている。地上や水辺を活発に歩きながら地面や水面をついばんだり、水面を飛んでいる昆虫を捕らえたりする。雛は主にカゲロウ類、トビケラ類などの水生昆虫の成虫・亜成虫を給餌される。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

成鳥や雛はチョウゲンボウなどに捕食される場合がある。また、カッコウの托卵の対象とされることがある。 |

| ○ |

繁殖期にはつがいでなわばり持つが、非繁殖期は単独でなわばりを持つ 個体が多い。ねぐらも木の茂みなどに単独でとるらしいが、集団でねぐらもとる場合も稀にある。 |

| ○ |

地上性で、常に長い尾を激しく上下に振り、交互歩行でよく歩き回り採餌活動を行う。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |