| ヒヨドリ |

| Hypsipetes amaurotis |

|

|

分 布

全国に広く分布している。国外では台湾、フィリピンに分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●スズメ目 ヒヨドリ科 |

| 生息環境区分 |

●陸鳥 |

| 渡り区分区分 |

●留鳥 |

| 漢字名 |

●鵯 |

|

|

| 形 態 |

| 全長約28 cm、翼を広げた大きさ約40 ㎝。尾が長めで体形はやや細身。雌雄同色で成鳥は全体に灰褐色。頭部や喉、頚は青灰色みが強い。耳羽は茶色で、翼や尾は褐色。胸から腹は灰色で、細かい白斑が密にある。脇は橙褐色味を帯びる。下腹は白っぽく、下尾筒(げびとう)は軸斑が灰褐色で、白い羽縁がある。嘴(くちばし)は黒く、脚は暗赤褐色。 |

| 鳴き声:「ピーヨ、ピーヨ」と騒がしく鳴く。飛びながら「ピーッ、ピーッ」と鳴く。 |

|

| 類似種 |

| 太田川周辺に類似種の確認はないようである。 |

|

| 生息場所 |

| 平地の都市部から山地の森林まで、極めて広く生息している。樹木のある環境であれば、いたる所に生息する。市街地の街路樹や公園の木に営巣するようになったのは1970年以降のことで、都市化への適応の例として注目されている。 |

|

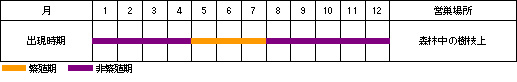

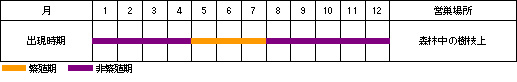

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:5~7月 |

| 産卵場所:低山帯、平地の深い森林中の樹枝上に営巣する。市街地の公園、庭園などでも繁殖する。巣は枯枝、樹皮、枯松葉、枯草、落ち葉などを主材として、内部に細根、細木、松葉などを敷く。 |

| 卵・雛:卵数は4~5個。大きさは約29.5×20.5 mmである。卵は地色帯赤灰白色で赤褐色、紫黒色、紫灰色などの斑点が散在する。斑点の量は巣により、多いものと少ないものとがある。 |

|

| 食 性 |

| 繁殖期である春夏にはコガネムシ、カマキリなどの大型昆虫を好んで捕らえることが多いが、秋冬は主に柔らかい果肉を持った木や草の液果である。実は丸呑みするため、種子は体内に入り、糞とともに排出されるので、ヒヨドリによって遠くへ運ばれることになる。またヤブツバキの蜜を好んで吸い、花粉を媒介する。時には農作物や果樹に被害を与えることもある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

山林から市街地まで広く生息しているため、いたる所で見ることができる。もっとも身近な野鳥のひとつである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |