| ツグミ |

| Turdus naumanni |

|

|

分 布

シベリア東部からカムチャッカにかけての地域で繁殖し、冬鳥として全国に渡来する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●スズメ目 ツグミ科 |

| 生息環境区分 |

●陸鳥 |

| 渡り区分区分 |

●冬鳥 |

| 漢字名 |

●鶫 |

|

|

| 形 態 |

| 全長約24 ㎝、翼を広げた大きさ約39 ㎝。雌雄ほぼ同色であるが羽色には個体差が多い。一般的に雄成鳥は頭頂から背、肩羽、尾にかけては黒褐色。翼は茶褐色で、風切(かざきり)は黒褐色。眉斑と喉は淡黄白色で、頬は灰黒褐色。眼先と耳羽は黒褐色。胸から脇は黒いが、白い羽縁があり黒斑状に見える。腹からの体下面は白色。嘴(くちばし)は黒く、下嘴の根元は黄色。脚は肉褐色。夏羽は全体に黒みが増す。雌は雄に比べ背や翼に褐色みが強く、黒っぽくない。 |

| 鳴き声:飛翔時や木の枝にとまっているとき「クイッ、クイッ」とか「クワッ、クワッ」と鳴く。春の渡去前には「ポピリョン、ポピリョン、キョロキョロ」と囀る。 |

|

| 類似種 |

| 太田川周辺に類似種の確認はないようである。 |

|

| 生息場所 |

| 低地から山地の林や農耕地、芝生、川原、干潟などいろいろな環境に広く生息する。 |

|

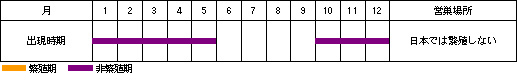

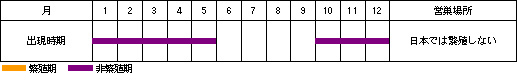

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:6~9月。日本では繁殖しない。 |

| 産卵場所:シベリア東部からカムチャッカにかけての地域で繁殖する。 |

|

| 食 性 |

| 雑食性で、カラスザンショウ、ハゼノキ、イイギリなどの木の実やミミズなどの小動物を食べる。干潟ではゴカイ類を泥の中から引き出して食べることもよくある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

冬に入るとともに群れは分散し、開けた場所で見られることが多くなる。夜は集団ねぐらを持つらしく、夕方、社寺の林の枝などに数十羽がとまっている姿をよく見るが、ねぐらの規模や実態はよくわかっていない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |