| コイ |

| Cyprinus carpio |

|

|

分 布

全国的に分布するが、古くから移植が盛んであり、自然分布の実体は明らかではない。ユーラシア大陸の黒海、カスピ海周辺と極東地方が天然分布と考えられている。現在ではほぼ全世界に移植されている。

|

|

|

|

| 分 類 |

●コイ目 コイ科 コイ亜科 |

| 地方名 |

●マゴイ、ノゴイ(日本各地)

|

|

|

| 形 態 |

| 全長約60 cm、稀に100 cmを超える。体はやや側扁した紡錘形で、体高は野生型の方が飼育型より小さい。口ひげは上顎後方と口角にそれぞれ1対、計2対ある。 |

| 体色には大きい変異があり、淡緑色を帯びた黄色で、腹部は白いという程度のものから、全体がやや黒みを帯びた銀白色のものまでいる。 |

| 測線は完全。背びれの基底は長く、第4棘状鰭条(きょくじょうきじょう)は頑丈でその後縁は鋸歯状(きょしじょう)。 |

|

| 類似種 |

| 同じ科の魚類は多数いるが、フナ属とコウライニゴイが類似している。フナ属とはひげがあること、体高がやや低く、腹面が平坦であることで区別できる。コウライニゴイとはひげの本数(コウライニゴイは1対)、背びれ基底が長く、尾びれが深く切れ込まないので区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 大きな川の中・下流域から汽水域、湖、池沼に生息する。流れの緩やかな淵や落ち込みの底層部、砂泥部を主な生息場所とする。 |

|

|

|

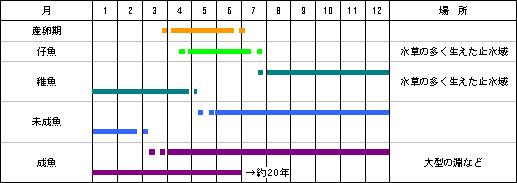

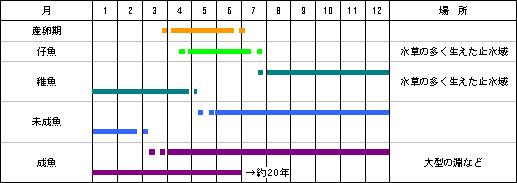

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:4〜7月 |

| 産卵場所:浅い池の岸や、水の停滞した河岸などにおいて、ヨシ、マコモ、キンギョモなどの、水中植物の多く生えているところに卵を産みつける。 |

| 産卵行動:1尾の雌と、1尾ないし数尾の雄で行われる。まず、雌が水面の水草に近づき、尾びれで強く水をたたいて乗り越える。この時に卵が産みつけられ、雄も続いて同じように乗り越えて精子をかける。日の出から正午頃までに最も顕著である。1産卵期に2〜3回の産卵を行う。 |

| 卵・仔魚:1回の産卵で20万〜60万粒がふつう。卵はほぼ球形で直径1.4〜1.7 mm、卵黄は淡黄色で、卵膜はやや厚くて粘着性がある。 |

|

| 食 性 |

| 仔稚魚は浮遊動物や付着藻類を食べる。稚魚はユスリカ類を食べることが多い。

成魚の食性は底生動物を中心とする雑食性で、カワニナ、モノアラガイ、マメタニシなどの貝類、ユスリカ類、イトミミズ、ゴカイ類、さらに付着藻類、水草を食べる。貝類を特に好み、臼歯状の咽頭歯で貝殻を割る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

重要な食用魚で、様々な方法で養殖が行われている。春から秋に食用とされることが多いが、初春が最も美味である。あらい、こいこく、中華風丸揚げ、飴煮などに調理される。最近では新巻もある。 |

| ○ |

鑑賞用としても広く利用されており、さまざまな品種が改良されている。イロゴイやニシキゴイ、カワゴイ、カガミゴイなどがいる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |