| カワムツB型 |

| Zacco temminckii |

|

|

分 布

本州中部以西、四国、九州に分布する。近年では琵琶湖産のアユの移植に伴って、関東、東北地方にも見られる。国外では、北東部以外の朝鮮半島、中国の四川と逝江、台湾に分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●コイ目 コイ科 ハエジャコ亜科 |

| 地方名 |

●ムツ(中国、関西、中部)、モト(関西)、ハエ(高知)ヤナギバヤ、アカモチ(広島) |

|

|

| 形 態 |

| 全長約15 cm。背部は褐色、腹部は白色で、体側の中央に暗藍色の幅広い縦条(たてじょう)がある。成熟個体の尻びれは大きく、特に雄は大きい。 |

| 雄の婚姻色は明瞭で、頭部下面と腹面は朱色ないし暗赤色となり、背びれ、胸びれの前縁は鮮橙色を帯び美しく、頭部や吻端(ふんたん)には追星(おいぼし)が見られる。 |

|

| 類似種 |

| 現在、カワムツは、側線鱗数(そくせんりんすう)や尻びれ条数でA型、B型の2型に分けられている。 |

| A型は、側線鱗数が53〜63枚で、尻びれ条数が3棘(きょく)9軟条。胸びれと腹びれの前縁が桃色である。B型は、側線鱗数が46〜55枚で、尻びれ条数が3棘10軟条。胸びれと腹びれの前縁が薄黄色である。 |

| 類似種のオイカワは体側に赤みを帯びた7〜10個の横斑があること、鱗(うろこ)の大きさなどで区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 中流域が主な生息場所である。時には上流のアマゴ域へも進出する。 |

| 流れの緩やかな淵や陸上植物が水面を覆うような環境に多い。岩や植物の陰に隠れる習性が強い。 |

| 太田川では最も普通に見られる淡水魚だが、A型、B型の分布状況や生息環境の違いなど不明な点が多い。中上流域はB型が多いと思われるが、支流の三篠川にはA型が生息するという。 |

|

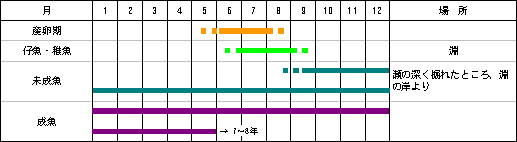

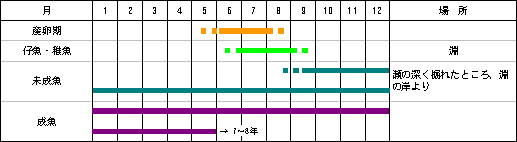

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:5〜8月 |

| 産卵場所:砂礫底の淵尻から平瀬の浅い場所で産卵する。 |

| 産卵行動:産卵は雌雄一対で行われ、雄が雌を尻びれで水底に押しつけるようにして、産卵、放精する。 |

| 卵・仔魚:受精後の卵は球形で直径は1.1〜1.6 mm、3〜5日で孵化する。 |

|

| 食 性 |

| 後期仔魚は小型藻類、浮遊動物、水星昆虫を食べる。稚魚は流下昆虫に対する比率が高まるが、成魚は雑食性で、落下昆虫や水生昆虫を食べることもあれば、群がって底生藻類を食べることもある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

美味ではないがオイカワと比べて肉が多く、唐揚げなどにして食べられる。 |

| ○ |

和名は海産のムツと区別するために作られた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |