| コウライニゴイ |

| Hemibarbus labeo |

|

|

分 布

本州の中部から山陽地方、四国に分布する。

国外では、朝鮮半島、中国大陸、台湾、海南島に広く分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●コイ目 コイ科 ニゴイ亜科 |

| 地方名 |

●キツネゴイ(三重、大阪)、ヘバチゴイ(奈良、和歌山)、ムギワラゴイ(広島) |

|

|

| 形 態 |

| 全長約50 cm。60 cm以上に達するものもいる。体は細長く、体高が低い。体色は灰白色を基調とし、腹部は白色、ひれは薄い橙色を呈する。のど、胸部を含め体の腹面に鱗(うろこ)がある。側線は完全。亜成体は体側に灰色の斑紋が8〜12個並ぶ。 |

| 口は突き出ていて尖っており、下方に開き、下唇に発達した皮弁がある。口には1対の短い口ひげがある。 |

|

| 類似種 |

| ズナガニゴイ、コイが類似する。 |

| ズナガニゴイは、吻(ふん)がやや長いこと、体側、背びれ、尾びれに褐色の模様があることで区別できる。 |

| コイは、体高が高いこと、腹面が丸みを帯びていること、口ひげの本数で区別できる。また、背びれ基底が短く、尻びれが深く切れ込んでいることで区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 大規模な河川の中・下流域から汽水域の流れが緩やかな淵や、よどみに群れをつくる。砂底、砂礫底を好む。耐塩性が強く、汚濁や富栄養化にも強い。 |

| 太田川では近年生息数が増えている魚。聞き取り調査によると、昭和30年代には生息していなかったか、生息していたとしても数は非常に少なかったと思われる。 |

|

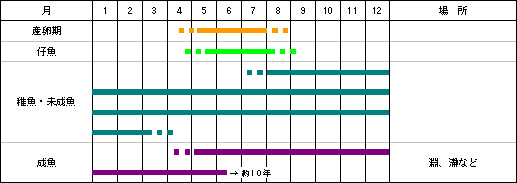

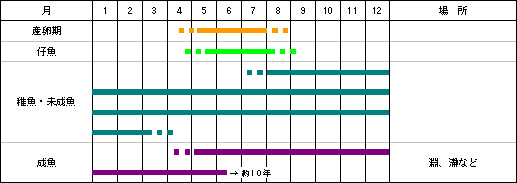

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:4〜7月、最盛期は5〜6月 |

| 産卵場所:河岸の砂礫底の浅場。 |

| 産卵行動:数尾が群れて産卵する。 |

| 卵・仔魚:卵は沈性粘着卵で最大径約3 mm、受精後3〜4日で孵化する。 |

|

| 食 性 |

| 雑食性で、水生昆虫、貝類などの底生動物や付着藻類を食べる。小魚も食べる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

日本産のニゴイは、従来ニゴイの1種とされていたが、最近になってニゴイとコウライニゴイの2種が生息していることが明らかとなった。 |

| ○ |

コイに似ているので、ニゴイという名前がついたと考えられる。 |

| ○ |

アユを食べる害魚として駆除している所もある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |