| ドジョウ |

| Misgurnus anguillicaudatus |

|

|

分 布

日本全国に分布するが、北海道と琉球列島のものは移植の可能性が高い。

|

|

|

|

| 分 類 |

●コイ目 ドジョウ科 シマドジョウ亜科 |

| 地方名 |

●マドジョウ、ヌマドジョウ、タドジョウ(全国)、タベクリドジョウ、ドンギュウ、

ドベクリ(広島県) |

|

|

| 形 態 |

| 全長は雄が約12 cm、雌が約18 cm。腹面を除いた体全体が褐色を帯びる。体背側部に不明瞭な斑紋を持つことがある。腹面には斑紋がない。鱗(うろこ)は非常に細かく、体表は粘着質に富んでいる。口ひげは5対で、上唇に3対、下唇に2対ある。 |

| 体は一般的に雌の方が大きい。 |

|

| 類似種 |

| 太田川では同じ科に属するシマドジョウ、イシドジョウなどが生息している。ひげの数、縞模様の有無などで区別できる。 |

|

| 生息場所 |

| 河川の下流域水路、池沼や水田などの泥底部に生息している。泥底上を泳ぎ回るか、泥底に潜って生活する。夏の日差しが強いときは、日陰に集まり、雨天には活発に泳ぎ回る。冬は泥底に潜って冬眠する。冬眠からさめるのは泥温13℃前後である。 |

| 太田川流域では水田地帯が乏しいためか、ほとんど見かけない。支流の生息地も圃場整備など、水田の近代化にともない減少しつつある。 |

|

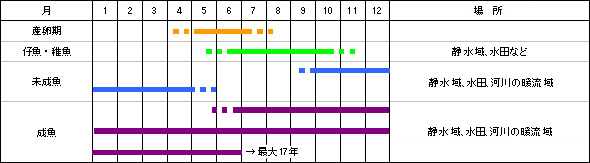

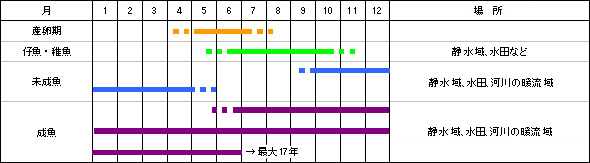

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:4月下旬〜6月下旬がふつう。8月までのびることもある。 |

| 産卵場所:水田や小溝、岸辺の浅いところ。水草や、水田のイネ株などに産着させるか、泥上にばらまく。 |

| 産卵場所:水田や小溝、岸辺の浅いところ。水草や、水田のイネ株などに産着させるか、泥上にばらまく。 |

| 産卵行動:1尾の雌に数尾の雄が集まり、雄が雌の腹部に巻きつく。産卵行動は雨上がりの早朝に多く行われる。 |

|

| 食 性 |

| 後期仔魚は底生藻類と小型の半底生浮遊動物を食べる。成魚になると、底生藻類やその分解物を泥土とともに吸い込んで食べる。なお、体長8 cm程度まではユスリカ、イトミミズなどの動物も多く食べる。また、植物の芽、アオミドロや穀類なども食べる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

重要な食用魚である。蒲焼き、煮付けなどが美味。また、生きたまま豆腐の固まりとともに火にかけて、その中へ潜入させて食べる「ドジョウ地獄」などという奇抜な料理もある。 |

| ○ |

酸素欠乏に対して極めて強い。水面上で口から空気を吸い、腸呼吸を行う。空気呼吸ができないと、水中の酸素量が充分でも死亡する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |