| ナマズ |

| Silurus asotus |

|

|

分 布

本州、四国、九州に広く分布する。北海道にも生息しているが、天然分布かどうかは不明。中国大陸東部、東海岸を除く朝鮮半島、台湾島などにも広く分布する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●ナマズ目 ナマズ科 |

| 地方名 |

●ヘコキ、クビツキナマズ(琵琶湖) |

|

|

| 形 態 |

| 全長最大約60 cm。体に鱗(うろこ)はなく、体色は暗褐色か緑黄褐色。腹面は黄灰色ないし灰白色である。孵化したばかりの仔魚には、上顎に1対、下顎に2対のひげがあるが、成長すると下顎の1対はなくなり、上顎と下顎に1対ずつになる。ふつう、雌の方が大きい。 |

|

| 類似種 |

| 太田川では同じ科の別種の魚類は生息してない。琵琶湖と余呉湖には同じ科のイワトコナマズ、ビワコオオナマズが生息している。 |

|

| 生息場所 |

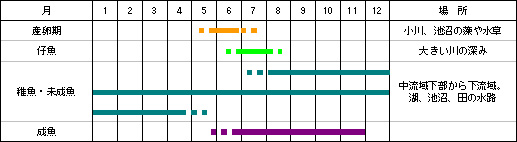

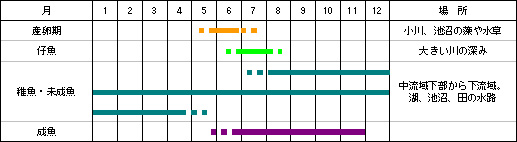

| 河川の中流から下流域、湖、池、沼などに生息する。 |

| 成魚は流れの緩やかな泥底部や砂泥底部に生息し、水草の茂ったところや岩の間など隠れ場所があるところを好む。産卵期には水田や小川、用水路などにも入る。 |

| 夜間に活動して餌を食べる。川が増水して濁ったようなときは昼間にも活動する。 |

|

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:5〜7月 |

| 産卵場所:雨後の夜間に小川や水田に入り、水草などに卵を産みつける。 |

| 産卵行動:雄が雌の腹部に巻きついて産卵させる。 |

| 卵・仔魚:卵は粘着性があり黄緑色で外側は透明なゼリー状の膜でおおわれている。受精後8〜10日で孵化する。 |

|

| 食 性 |

| 非常に貪欲であり、魚類、甲殻類、貝類などを食べる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

ナマズのナマはなめらかを、ズは頭を意味するらしい。すなわち皮膚がなめらかな大きな頭の魚の意である。 |

| ○ |

見た目に似合わず美味である。蒲焼きはウナギのような脂っこさがなく、淡白で美味である。刺身、てんぷらでも食べられる。養殖も行われている。卵は人によって美味、不味の意見が分かれる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |