| オヤニラミ |

| Coreoperca Kawamebari |

|

|

分 布

淀川・由良川以西の本州、四国の一部(香川県・徳島県)、九州北部(熊本県と大分県以北)に分布する。国外では朝鮮半島南部に生息する。

|

|

|

|

| 分 類 |

●スズキ目 スズキ科 ハタ亜科 |

| 地方名 |

●ヨツメ(全県)、ミズクリセイベイ(筑後川)トウサブロウ、オサッカチ、ドウゴロウ(広島県)、カワメバル(長崎県) |

|

|

| 形 態 |

| 成魚の体長約10 cm。カワメバルという地方名からもわかるように、海産のメバル類に似た印象を与える。また、ヨツメという地方名が示すように、えらぶたの後端に本物の眼よりやや大きい緑がかった斑紋を持つのが最大の特徴である。体色は緑色の金属光沢を帯びたこげ茶色で、背側はやや暗色である。顔には歌舞伎のくまどりを思わせる模様がある。口は大きく、上顎の後端は眼の中央の直下よりも後方に達する。えらぶたには2本の大きな棘(きょく)がある。 |

|

| 類似種 |

| 日本産のスズキ科の魚類で一生を河川で過ごす淡水魚はオヤニラミだけである。 |

| 特徴的な外見のため、区別は容易である。なお、朝鮮半島にはコウライオヤニラミがいる。 |

|

| 生息場所 |

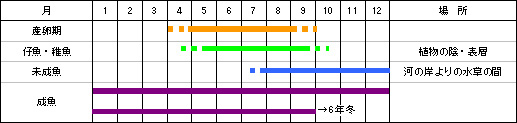

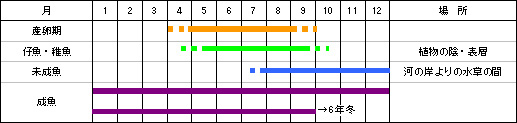

| 河川の中流や下流の本流・支流に生息するが、河床がほとんど砂底というような川相の貧弱な支流にはいない。大河川の中流では、平瀬でも淵でもなく、水深50 ㎝前後の岸近くに生息する。水の澄んだ流れの緩やかな場所を好み、水草の間などに、1尾ずつが相離れて棲んでいる。 |

| 孵化後1〜2日間は群がって雄親に守ってもらい、後期仔魚期になると分散しはじめ、稚魚になると表層にまばらに集まる。15 ㎜程度になると中底層に移る。 |

| 太田川では中流域の淵に生息し、比較的生息数も多い。 |

|

| 生活サイクル |

|

|

| 繁 殖 |

| 産卵期:4〜9月 |

| 産卵場所:川岸の流れの緩やかな部分に生えるコウホネや、そこへ倒れているススキ・ササなどに、数列に長さ10〜20 ㎝にわたって卵を産みつける。 |

| 産卵行動:雄はなわばりを守りながら、産卵基質を掃除する。なわばりに来た雌に対して求愛行動を示したのち、雌を迎え入れ、産卵を行う。 |

| 卵・仔魚:球形の沈性粘着卵。直径2.2〜2.4 mm。卵黄は淡黄色透明。水温20〜23℃で7〜8日で孵化する。雄は卵を守り、胸びれを動かして卵に水を送る。 |

|

| 食 性 |

| 肉食性で、小型の水生昆虫、小魚など丸飲みにできるものを食べる。飼育する場合は生き餌でなくとも、慣らすことができる。 |

| 稚魚はミジンコのような生きて動くものしか食べない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ○ |

えらぶたにある眼のような斑紋が、本来の親にあたる頭部をにらんでいるように見えるのでオヤニラミという名前がついたともいう。 |

| ○ |

体の美しさから、鑑賞用に利用されるが、なわばり意識が強く、性格が攻撃的なため、複数を小型の水槽で飼育すると、殺し合う。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |

| Copyright by 太田川河川事務所 |